CR Chorea : Marges – séance du 3 mars 2012

Sont présents Raphaëlle Bats, Béatrice Brottier, Anne Debrosse, Paule Desmoulière, Mathieu Ferrand, Enora Gault, Mélanie Geker, Marie Goupil, Vincent Jolivet, Nicolas Kiès, Léa Lebourg-Leportier, Adeline Lionetto-Hesters, Geoffrey Lopez, Laëtitia Lorgeoux, Fanny Oudin, Olivier Pédeflous, Diane Robin, Claire Sicard, Aline Strebler, Aurélia Tamburini, Ivana Velimirac, Alice Vintenon, Hélène Vu Thanh.

Olivier Pédeflous : “Mémoires de l’encre. Pour une approche marginale de Rabelais.”

Olivier Pédeflous, pensionnaire de la Fondation Thiers, achève sa thèse, L’écriture de dictionnaire et l’esprit encyclopédique d’Ange Politien à Rabelais, sous la direction de Mireille Huchon. Il a publié de nombreux articles sur Rabelais mais aussi sur Textor et les lectures de Claudien (qui ont fait l’objet de son Master 2, publié par la BHR), fait des co-éditions et dirigé un ouvrage (L’hybridité épique de l’Antiquité à la Renaissance. Actes de la journée d’étude du 2 février 2008 à l’Université Paris IV-Sorbonne, éd. O. Pédeflous, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne).

Eugène Delacroix, Rabelais, Chinon,1833 (source : http://www.richardkelley.co.uk/chinon_index.htm#top)

Olivier commence en présentant une image, qui est une reproduction d’un tableau de Delacroix qui représente Rabelais dans les 1830 et qui est conservé à Chinon : Rabelais y figure avec ses livres, il apparaît comme un philologue et un antiquaire dans une reconstitution fantasmée. Delacroix propose une approche marginale d’un personnage qui ne l’est pas.

L’image de Rabelais est très paradoxale : Rabelais lecteur des anciens est remis à l’honneur par Abel Lefranc et son équipe (à l’EPHE et au Collège de France) dans les années 1930. Il s’agit d’une réinterprétation complète de Rabelais, ainsi qu’une entreprise de dignification : A. Lefranc présente une image très différente du Rabelais bouffon connu jusque-là, spécialiste du gros rire. Lefranc propose un croquis très IIIe république de Rabelais. Il opère une lecture très minutieuse des archives, se tournant ainsi vers le minuscule. Mais dans le même temps, il s’occupe de panthéoniser Rabelais. Il y a donc un premier paradoxe dû au changement de point de vue dans les recherches en général, du télescope au microscope, pour reprendre la métaphore d’Eric Hobsbawm.

En effet, le sujet à penser est fort des recherches nouvelles de plusieurs équipes : la micro histoire italienne issue des travaux de Carlo Ginzburg, qui met au centre l’archive et l’archive du minuscule (en opposition avec l’histoire diplomatique). L’école anglo-saxonne d’histoire du livre et d’histoire intellectuelle, représentée notamment par Anthony Grafton, qui a mis à l’honneur les travaux autour des notes manuscrites des auteurs dans leurs livres (études sur la bibliothèque de Guillaume Budé). Il s’agit d’aller voir ces auteurs très connus par le petit bout de la figure. Regarder dans les marges, c’est décentrer les objets d’études traditionnels de la critique et montrer combien l’œuvre de Rabelais est justiciable d’une autre approche que celle qu’on en fait traditionnellement. Olivier souligne que ses recherches encore en cours, financées par la Fondation Thiers et l’IRHT, comportent un volet un peu expérimental, puisqu’il étudie les livres de Rabelais avec des scientifiques du Musée d’histoire naturelle afin d’analyser les encres, dans le but de cerner le laboratoire de Rabelais.

Pour présenter ces recherches quelque peu expérimentales, Olivier propose trois axes : tout d’abord, il parlera du corpus et des enjeux de la reconstitution de la bibliothèque (ce qui l’amènera à parler d’éléments de méthode) ; ensuite, il s’attardera sur Rabelais lecteur des Anciens et philologue ; enfin, il mènera une réflexion autour des marginales comme avant-texte de la geste pantagruélienne.

Il utilise un corpus précis pour réfléchir à ces questions et offre un aperçu visuel de l’annotation de Rabelais à travers deux ouvrages annotés par Rabelais :

Une édition du pseudo-Denys l’Aréopagite, publiée à Florence en 1516. Rabelais y a écrit son nom en latin et l’année de l’acquisition de l’ouvrage en grec (l’idée des ex-libris est donc présente chez Rabelais).

Une édition de Plutarque conservée à la fondation Bodmer, où se trouve une série d’annotations grecques de la main de Rabelais. On y voit que ce sont les noms propres et les mots rares qui intéressaient Rabelais.

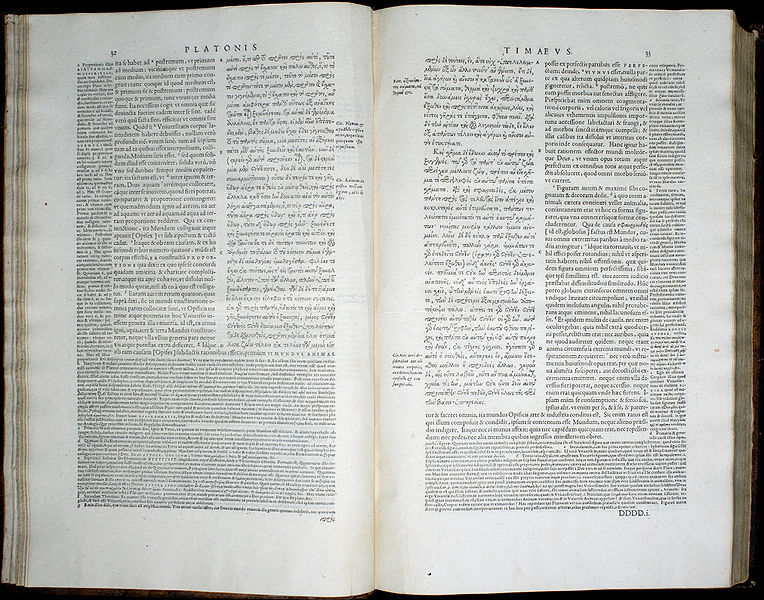

Le Timée, éd. Henri Estienne, 1578 (source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Timaeus_stephanus_pages_32_33.jpg)

Corpus et enjeux de la reconstitution de la bibliothèque

La bibliothèque de Rabelais est malheureusement une bibliothèque éclatée : elle n’est pas arrivée en bloc, contrairement à d’autres bibliothèques célèbres. Ce sont les philologues qui, autour des années 1900-1920, ont essayé de retrouver les livres et de trouver une cohérence à ce corpus limité et parcellaire. Lefranc projetait un livre sur la bibliothèque de Rabelais mais n’a pu l’écrire. Le corpus est limité et biaisé pour plusieurs raisons : il y a plus d’auteurs grecs que latins ; le corpus est constitué de 25-30 numéros ; il y a des auteurs classiques, des médecins (Galien, Hippocrate), quelques modernes (Polydore Virgile, Bembo, les Hierogliphica qui sont la bible de l’inscription antique à la Renaissance…).

Pourquoi cette bibliothèque n’a-t-elle pas été plus étudiée, contrairement à celles de Ronsard et de Montaigne, dont les analyses sont les parangons de ce type d’études ? Là encore, il y a plusieurs raisons :

- Les ouvrages de la bibliothèque de Rabelais qu’on a retrouvés n’offrent pas une image très représentative de la bibliothèque de Rabelais définie par les références intra-textuelles. Par exemple, parmi les références du Gargantua, le Lucien de Rabelais n’a pas été retrouvé. En outre, on a bien un Platon, le Timée, mais seulement une page de titre (détachée par Alexandre Lenoir et remontée sur un exemplaire complet) ; on a bien Aristophane, mais en latin et pas du tout annoté. Par conséquent, l’absence des grands auteurs que l’on aimerait trouver provoque une déception forte.

- Les annotations également sont décevantes. Rabelais annote peu. On peut voir seulement des notabilia et quelques soulignements, parfois difficiles à démarquer de ceux d’un autre lecteur. Seul un nombre limité d’exemples de passages annotés éclaire la genèse de la geste de Pantagruel. Ainsi, il n’est guère possible de faire le lien avec l’œuvre.

- L’écrasante majorité des ouvrages de la bibliothèque qui nous sont arrivés étant en grec, le problème de la compétence des exégètes de Rabelais, qui ne sont pas forcément hellénistes, se pose.

- Beaucoup des textes conservés ne relèvent pas du canon littéraire des XIXe et XXe s., si bien qu’ils n’ont pas intéressé les commentateurs. Lefranc s’est focalisé sur les auteurs relevant des Belles Lettres, c’est pourquoi il exclut les Hierogliphica, ainsi que tout ce qui est de l’ordre des Realia (tout le corpus médical par exemple).

- Enfin, les études ont été menées essentiellement entre 1900 et 1930 par des bibliothécaires, des chartistes, intéressés avant tout par l’enregistrement des ex-libris, mais pas du tout à la lecture suivie des marginalia.

Une première approche de la bibliothèque et des marginalia est donc un peu déceptive, ce qui explique la désaffection pour la bibliothèque éclatée de Rabelais, qui, pour emprunter image au Quart Livre, se présente un peu comme les feuilles de la Sibylle, qui sont difficiles à recouper et à interpréter.

Après cette présentation, il faut en venir aux différentes méthodes mises au point par les chercheurs.

- Les travaux de recensement des notes marginales pour éclairer l’œuvre opérés par les écoles anglo-saxonne et italienne sur Politien, Boccace et Pétrarque donnent un cadre et des méthodes, même s’il faut les adapter à chaque fois, parce qu’il y a des différences notables. Par exemple, en Italie, les annotations sont foisonnantes (même pour Giambattista Alberti). Il faut donc adapter pour quelqu’un comme Rabelais, qui a laissé peu d’ouvrages et annote peu. Rabelais se sert de ses annotations seulement pour des points précis, il avait sans doute un système de report dans des carnets, perdus.

- Les méthodes de la micro-histoire permettent de changer le point de vue sur Rabelais et d’éclairer une genèse qui reste mystérieuse. Cela donne un nouveau sens aux études rabelaisiennes. Elles doivent être combinées avec celles qui viennent de l’histoire du livre anglo-saxonne et française (Henri-Jean Martin et alii).

- Enfin, les études expérimentales menées par Olivier avec le Musée d’histoire naturelle, études chromique et optique des encres de Rabelais, ont pour objectif de déterminer s’il s’agit de la même encre à tel et tel endroit de l’ouvrage ou de la bibliothèque, laquelle est de Rabelais et laquelle ne l’est pas. Par exemple, est-ce que dans deux ouvrages différents, on retrouve le même type de pigment ? Est-ce que les annotations sont apparentées (Olivier montre alors l’exemplaire de Denys l’Aréopagite pour appuyer son propos) ? Cependant, la spectrométrie comporte des limites : cette mesure ne permet pas de dater les encres. Or, il serait intéressant de savoir quand Rabelais a annoté ses livres. Pour les auteurs pour lesquels plusieurs témoins permettent de donner une datation, on peut avoir l’espoir de dater précisément le moment d’annotation : des informaticiens travaillent sur l’étude de l’évolution d’un ductus de l’auteur (qualités de son écriture, qui évoluent dans le temps). On est capable de couvrir un empan chronologique d’une trentaine d’années, ce qui est suffisant pour remarquer des évolutions dans la graphie. Cette étude de l’évolution de l’écriture de Rabelais peut donner des éléments intangibles, puisqu’ils persistent au bout de plusieurs années : cela a son importance, car on a souvent pris pour des annotations rabelaisiennes ce qui n’en était pas. Il faut faire attention aux dérives que peut entraîner le marginal.

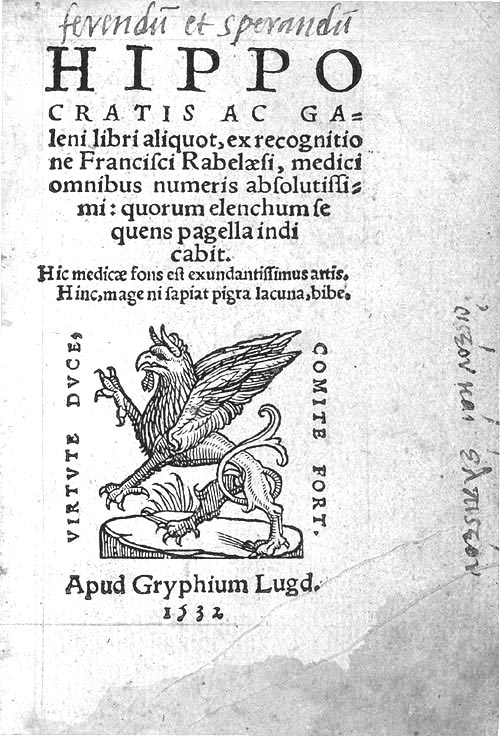

Hippocrate et Galien, éd. Gryphe. "Ferendum et sperandum" serait une des fausses signatures de Rabelais (source : bvh : http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=64)

Éclairages sur l’action de lecture des classiques et de philologue

Pour montrer l’intérêt décisif des études marginales dans la compréhension de Rabelais lecteur des Anciens, Olivier va s’intéresser à trois points précis : les ex-libris, les études grecques et la philologie en matière de médecine grecque.

Pour ce qui est de la datation de la lecture des Anciens, elle se détermine à l’aide des différents types d’ex-libris. On a la chance de posséder différents ex-libris de Rabelais, qui se répartissent globalement sur trois périodes. Lorsqu’il était moine à Fontenay-le-Comte, Rabelais utilisait l’ex-libris « F. Chinonensis » (= frater ou franciscanus de Chinon). Ensuite, dans les années 1530, à partir de ses études à Montpellier, il signe « F. Rabelaesi medicii » (« très studieux en médecine »). Enfin, à partir de 1532, il suit la mode byzantine à la manière de Guillaume Budé en écrivant que le livre lui appartient ainsi qu’à ses amis (καὶ τὸν…). Ainsi, à l’aide des ex-libris, on peut saisir le moment à 5 ou 10 ans près. On peut donner des exemples de l’intérêt de l’application systématique de ces constatations – Abel Lefranc, pour des raisons idéologiques, n’avait pas poussé l’idée jusqu’au bout. Ainsi, l’encyclopédie byzantine très utilisée à la Renaissance utilise un protocole différent des autres : Rabelais écrit un distique adressé à son mécène de l’époque (mots de la bouteille à la fin du Cinquième livre) accompagné de ses armes. L’ex-libris est placé en-dessous seulement. Tout cela permet d’affirmer l’intérêt précoce de Rabelais pour la médecine. Selon toute probabilité, c’est Geoffroy d’Estissac qui a dû acheter le volume quand Rabelais était sous sa protection à Ligugé. Rabelais a alors mis la date, puis, quand Geoffroy lui a fait don du volume, il ajouté l’ex-libris, qui ne concorde pas avec la date. Autre exemple, le Timée de Platon : Lefranc le voulait dans les années de moinage, or l’ex-libris ne porte pas le « F. » caractéristique de ces années. En réalité, Abel Lefranc a sélectionné les ouvrages qui, selon lui, devaient recevoir tout l’intérêt de Rabelais (il s’agit donc d’une manipulation). Cela pose des problèmes d’interprétation : Rabelais n’avait pas le Platon grec au monastère, mais Lefranc avait intérêt à ce qu’il l’ait, car le platonisme grec était lié au paganisme, or Lefranc voulait prouver le paganisme et le athéisme de Rabelais. Lefranc voulait voir chez Rabelais un platonisme unitaire, sans tenir compte des multiples canaux de la réception de Platon à la Renaissance, en particulier à travers les néo-platoniciens qui lisaient Platon en latin. Lefranc n’a donc pas signalé la découverte du Denys l’Aréopagite (un des canaux néo-platoniciens). Au moment où il voulait démontrer l’athéisme de Rabelais, Lefranc voulait montrer qu’il ne pouvait avoir lu les auteurs liés à l’évangélisme. Ainsi, le marginal apporte des indices importants sur la bibliothèque et le travail de Rabelais. Dans les années 1520, un témoin parallèle montre ce qui intéressait le petit groupe de Fontenay-le-Comte dans Platon : Amaury Bouchard qui cite Platon dans la traduction de Ficin. Rabelais a donc probablement une vision biaisée de Platon, qu’il a pu corriger dans les années 1530, quand il a enfin eu accès au Platon grec.

Les annotations marginales sont également incontournables pour avoir un aperçu renouvelé sur le rapport de Rabelais aux études grecques. Jusqu’alors, on avait émis des réserves sur les capacités de Rabelais à comprendre le grec. Souvent, les critiques rabelaisiens ont cités les œuvres grecques familières à Rabelais en latin (comme Lucien de Samosate). Or, il apparaît que Rabelais avait des compétences importantes en grec : sa lettre autographe à Guillaume Budé, de 1531, prouve qu’il est capable de faire des vers grecs. Les différents Plutarque le montre au début de ses études grecques, à un moment où il commet beaucoup d’erreurs d’accent, d’esprit. Son attention se concentre alors surtout sur les mots rares et les noms propres. Au contraire, à Fontenay-le-Comte et à Ligugé, il s’intéresse à des points de médecine dans Plutarque, puis dans le Plutarque de 1542, ses annotation, différentes, sont très intéressantes pour le Tiers et le Quart Livre : des mots-clefs de la geste de Pantagruel y apparaissent. La question grecque est donc très variable. Cependant, ceci ne veut pas dire que Rabelais lisait forcément ses textes en grec. On voit qu’il annote Denys l’Aréopagite en grec, mais, pour une lecture cursive, il a pu se reporter à une traduction latine, comme le montre une page où il y a une seule note, très minime. Ce qu’on peut reconstituer, à l’aide d’une étude minutieuse, c’est que tantôt il se reporte au texte grec, tantôt il passe par le biais de traductions latines.

Enfin, les annotations sont utiles pour cerner le Rabelais médecin-philologue. La plupart du temps, les volumes annotés ne le sont pas dans un but de correction du texte mais dans un but de cueillette lexicale, sauf dans le cas de la médecine, parce qu’il était médecin et éditeur de textes médicaux chez Sébastien Gryphe à Lyon. Son travail de philologue médical a souvent été remis en cause : on a cru à un travail de seconde main, peu orienté vers la recherche de leçons différentes. C’est faux, comme on le voit quand on consulte son exemplaire de Galien, conservé à Sheffield. Une note marginale renvoie en effet à une autre leçon, qui se trouve dans son édition de chez Gryphe.

Les marginales comme avant-texte de la geste pantagruélienne

Il s’agit d’adopter une perspective issue des études génétiques. Tout élément extérieur et supplémentaire à la geste est intéressant pour la cerner au mieux. Il faut d’abord préciser les propositions théoriques, parce qu’elles posent problème : Patrick Dandrey, dans son volume sur la génétique virtuelle, essaie d’adapter la génétique littéraire aux siècles anciens, mais en soulignant un problème conséquent : il n’y avait pas de brouillons au sens de la génétique littéraire. P. Dandrey recense tout ce qui peut entrer dans la génétique des œuvres anciennes, à savoir les archives et volumes annotés par auteurs (à propos de Racine). Anne Réach-Ngô revient pour sa part sur les brouillons d’éditeurs : la genèse éditoriale n’est pas forcément toujours auctoriale, or Olivier se concentre pour sa part sur la genèse auctoriale. Pour étudier la genèse, il s’appuie sur le regain de cette perspective, qui a eu lieu grâce à Claude la Charité et à Richard Cooper, qui étudie le Rabelais éditeur chez Gryphe (notamment, les éditions d’Hippocrate, du cuisinier Apicius, de la topographie de Rome de Mariano). La recherche sur le travail d’éditeur est un arrière-plan qui a beaucoup servi, car il met au jour un travail difficile à cerner car par forcément signé (il n’y a pas de texte liminaire ou, s’il y en a, il n’est pas signé).

Dans l’étude de l’intertexte rabelaisien, les éditeurs de Rabelais ont laissé de côté la spécificité des sources de Rabelais, notamment tout ce qui touche à la mythographie. Or, les instruments de travail des humanistes sont difficiles d’accès dans les bibliothèques actuelles : pour faciliter le travail, il faut des recherches sur les grandes sommes mythographiques de la fin du XVIe siècle (1550-60), comme Conti. On a peu utilisé les propres instruments de travail de Rabelais. Or, ils permettent de comprendre des leçons particulières. Parfois, il n’a fait que reprendre des leçons rares (celles des Antiquae Lectiones par exemple). Il faut poser des questions sur la nécessité de recontextualisation. Henri Couzeaux souligne l’importance de ce type de sources : « quand Rabelais décidait, talonné par ses éditeurs, de la rédaction, il puisait dans son fatras. Il faisait entrer au Tiers livre des résidus de Pantagruel, au Quart, des résidus de rédaction de Gargantua ».

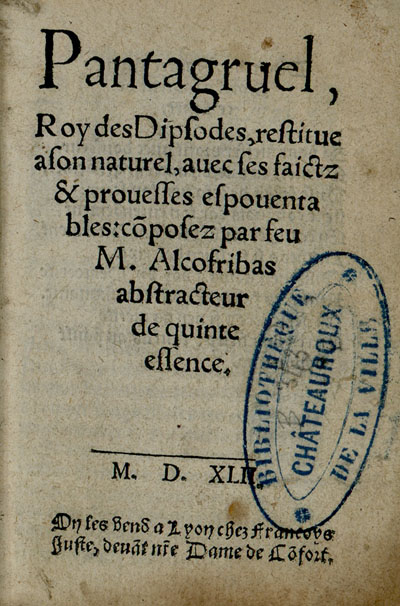

Au début, Olivier a eu beaucoup de mal à tracer des parallèles entre la geste pantagruélienne et les livres annotés. Peu à peu cependant, les éléments les plus importants se sont dégagés : les éditions de Plutarque (qui sont une mine énorme : si on avait les éditions de Lucien, on aurait la même ressource) et les éditions de Galien de Sheffield, très annotées. Beaucoup de mots rares sont importés des notes marginales vers la geste. Il faut néanmoins avoir des précautions de méthode, puisqu’on a tendance à avoir une vision faussée. Pour nous, l’important c’est Pantagruel, mais quand Rabelais prend des notes sur Galien, il n’avait pas en tête un matériau réutilisable à transférer dans la geste. Il s’agit d’un processus long et complexe, avec parfois une intégration des notes marginales rapide, tandis que d’autres fois, beaucoup de temps s’est écoulé entre les annotations et l’intégration à la geste. Pour ne pas rester dans l’abstrait, Olivier prend un exemple : le mot « alibantes » apparaît dans lePantagruel : c’est un mot pris à Homère par Plutarque. Il apparaît dans un passage drôle sur la naissance de Pantagruel : il y a une grande sécheresse et Alcofribas raconte que les gens se mettaient à l’abri des vaches qui sont « alibantes ». On a cité Ambroise Paré, mais c’est postérieur, et Pietro d’Avano, qui est une source possible mais il n’y a pas d’indices à ce sujet, si bien que Plutarque est une source plus sûre. Si on étudie les mots rares, étrangers, latins et grecs dans la geste, on s’aperçoit que beaucoup de mots sont sans doute venus s’insérer dans la prose et sont devenus plus ou moins français ou sont restés extérieurs (selon les procédures d’insertion de Rabelais). Cela donne une perspective plus large à travers quelques repères. Dans le Plutarque de 1509, annoté dans les années 1520, il est question d’Aspharage, le Grand Gosier, qui se retrouve dans l’épisode de la catabase d’Alcofribas dans le géant à la fin de Pantagruel : c’est directement tiré de Plutarque. Le Plutarque de 1542 sert à l’avant-texte des Tiers et Quart Livre : Rabelais y prend des passages entiers ainsi que des mots clés (comme « psychopompe »).

Ainsi, l’histoire partielle et partiale de l’aventure intellectuelle de Rabelais découvre des épaves qui ouvrent la porte d’une vie de classiciste : on découvre des pierres en attente, parfois réutilisées beaucoup plus tard à travers le miroir déformant d’une bibliothèque mutilée, appelée à rester privée. De même que dans les années 1960 il y a eu un linguistic turn, il faut en appeler à un « material turn ».

Première page du Pantagruel, Lyon, 1542 (source : bvh : http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=627&numtable=B360446201_B343_1&url=/resauteur.asp?numauteur=43-ordre=titre)

Anne ouvre les questions en demandant d’abord si on a retrouvé des ouvrages techniques, comme des grammaires grecques, annotés par Rabelais ? Olivier répond que non, car on n’a que sa bibliothèque de travail, pas celle de loisir (si jamais elle était distincte). Les bibliothèques de ses mécènes et des monastères auxquels il a pu emprunter devaient quasi être sa bibliothèque personnelle pendant quelques années. On a retrouvé seulement des textes d’auteurs ou de commentateurs comme Melanchthon, et ce sont souvent des textes bruts. La reconstitution de l’apprentissage du grec pose problème. L’un des exemplaires de Plutarque est rempli d’erreurs, parfois le ductus du grec y est peu assuré par rapport à la suite. Anne demande ensuite pourquoi Rabelais accentue les capitales. Olivier répond que ce sont des signes diacritiques qu’on commence à introduire. Rabelais l’a fait pour le français, sur le Gargantua.

Anne pose alors une question sur le Platon : à quelle période Rabelais a-t-il pu le lire en grec ? Lui a-t-il été possible de le lire en grec ailleurs que dans sa propre bibliothèque ? Cela a des conséquences sur l’interprétation, comme Olivier l’a montré pour Lefranc. Olivier répond que cela est étudié par Romain Menini qui travaille sur Rabelais et l’intertexte platonicien. Dans Pantagruel, semble-t-il, il y a un certain nombre de références à Platon qui se font à travers Ficin. En outre, il y a un texte contemporain du moinage de Rabelais, à savoir l’adaptation du Timée d’Amaury Bouchard en français, qui se réfère à un Platon ficinien. Ça n’est pas parce qu’on n’a pas d’autres textes grecs de l’époque que ne l’a pas lu, mais il y a des arguments en sens contraire. Anne remarque qu’on peut avoir utilisé principalement Ficin mais un peu le Timée en grec. Les conjectures sont alors sans fin.

Olivier répond qu’il y a des éléments de contexte plus généraux pour aider mais qu’ils posent aussi problème. Par exemple, Jean Lecointe, sur le style « antique », souligne que Platon a largement été rêvé jusque dans les années 1530-1540 : on forgerait une prose soi-disant à l’imitation de Platon, en fait à l’imitation de Ficin. Rabelais participe d’un contexte plus général. C’est pourquoi, avant Denys l’Aréopagite, on n’aurait pas imaginé qu’il ait lu en grec. Rabelais qui constitue un hapax pour l’Aréopagite, en constitue-t-il un aussi pour Platon ?

Anne approuve et en vient à l’idée que la déclaration d’intention elle-même doit être mise en doute, puisqu’elle ne correspond pas toujours avec ce qu’on fait en réalité. Pour illustrer l’idée, elle prend l’exemple des auteurs qui disent qu’ils ne vont plus parler en listes d’exempla parce que c’est contestable mais qui le font quand-même. Dès lors, ça n’est pas parce que Rabelais met en avant le grec qu’il abandonne les sources latines.

Olivier est d’accord et souligne que Rabelais était conscient des divergences entre les traductions latines et qu’il s’intéressait aux rapprochements faits par les traducteurs. Il n’a pas un point de vue de philologue (sauf quand il s’agit de médecine), mais de lexicaire et il est attentif aux rapprochements : s’il peut faire un jeu de mots, il le fait ; s’il trouve dans une traduction latine un mot plus chargé, plus nodal, il le prend, quand bien même il aurait lu le texte grec. Il est intéressant d’avoir côte-à-côte les exemplaires de Rabelais et d’Amyot : ils présentent des marginalia très différents. Pour Amyot, il s’agit d’établir au mieux le texte en vue de sa traduction. Pour Rabelais, il s’agit de sélectionner du matériau, pour pouvoir s’en servir par la suite.

Fanny intervient sur la lexicographie. Qu’en est-il d’Isidore de Séville ? Olivier répond que les Étymologies intéressent Rabelais, qui y pioche tout ce qu’il peut prendre et tout ce qui peut potentiellement être des jeux de mots l’intéresse. La diversité, la syllepse l’intéressent. R. Menini a trouvé des exemples intéressants de syllepses, de feuilletés de sens entre le latin, le français, et le grec mélangés, Rabelais joue sur les sens multiples du mot. Les Étymologies d’Isidore peuvent contribuer à ces jeux. Les Seiziémistes ont tendance à les oublier. Olivier a remarqué que, dans son traité sur l’art poétique, Pelletier du Mans est parfois très tributaire d’Isidore, qui est toujours édité au XVIe s.

Fanny demande si la démarche est la même dans le rapport au mot. Olivier dit que oui, mais que chez Rabelais les étymologies ne sont pas forcément sérieuses : il y a plein de concurrences d’étymologies, comme lors des chamailleries entre Panurge et Frère Jean, de fausses étymologies, de calembours, d’effets calculés, d’effets de manche. Il y a à la fois une mise en scène ludique et une diversité du lexique.

Laëtitia souligne que ce procédé est proche de la poésie alexandrine, qui travaille sur des termes homériques pour leur donner une nouvelle charge, un nouveau sens, en particulier technique (médical, scientifique) qui sont à la source de jeux de mots. Ce type de jeux de mots savants est-il puisé dans la poésie alexandrine ? Olivier répond que Rabelais était en relation avec François Dubois, frère du médecin, et avec des rhéteurs parisiens des années 1510-1530 : il connaissait mal le grec, mais l’a retrouvé via Callimaque, et les listes sont empruntées aux alexandrins. En 1509, à Venise, chez Alde, paraissent Callimaque, Pindare, Hésiode. Même ceux qui lisaient mal le grec pouvaient se faire expliquer.

Paule demande comment Rabelais se procurait ses livres. Olivier répond que la question est difficile, il y a des chausse-trapes. Il y a un faussaire célèbre du XIXe s., Benjamin Fillon : il avait beaucoup d’autographes mais il trouvait le moyen d’en rajouter. En fait, il a fait des faux. On n’a pas d’annales de vente ni d’indications. Les achats étaient beaucoup le fait des mécènes – Pelissier, Geoffroy d’Estissac. On a quelques éléments pour certains ouvrages : deux petits manuscrits grecs (commentaire de Proclus à Hésiode + un auteur Byzantin) ont été acquis dans un cercle italien, peut-être lors de la succession du Cardinal Ridolfi et de Jean Lascaris. En 1534, il était à Rome.

Fanny pose alors la question des procédures d’insertion. Les mots sont-ils francisés ou non par la terminaison ? Le grec est-il translittéré en latin ? A-t-on directement le terme grec ? Olivier répond qu’il y a une répartition en fonction du contexte. Les insertions directement en grec ne se trouvent pas avant pas avant les Tiers et Quart Livre, mais c’est aussi pour des raisons de typographie et de progrès typographique. Dans le fameux passage de l’écolier limousin, Rabelais a une manière de les intégrer qui n’est pas la même que quand il parle derrière Alcofribas dans les prologues.

Fanny demande quelle est la répartition entre les personnages (Panurge, Jean). Olivier répond qu’Epistémon use de plus de termes rares, il est d’ailleurs parfois plus ou moins accusé de pédantisme ; par exemple dans le célèbre passage de la bague de la dame avec la devise, il est censé être le savant et résoudre les cas qui réclament cette compétence. Panurge résout par des biais plus pragmatiques, mais il y a aussi des passages où Panurge utilise des termes rares.

Raphaëlle Bats : “Le paratexte dans les éditions de Sébastien Gryphe”

Raphaëlle Bats, conservateur de bibliothèque à l’ENSSIB, mène de front des recherches sur la communication en bibliothèque, notamment la communication interne, et sur Sébastien Gryphe et l’édition lyonnaise au seizième siècle. Elle a publié des articles sur les deux sujets.

De peu assez, affiche de la journée d'étude (source : blog Hypothèses de Raphaëlle Bats : http://gryphe.hypotheses.org/55)

Pour ses recherches sur Gryphe, qui font l’objet de sa communication à Chorea, elle a commencé son travail de recherche avec Coralie Miachon, Marie-Laure-Montlahuc, Roselyne Schmauch-Bleny avec lesquelles elle a écrit « Étude de deux années de production 1538 et 1550 », in Raphaële Mouren (Dir.), Quid Novi, Sébastien Gryphe ?, Presses de l’Enssib, 2008. Depuis cet article, elle continue d’étudier Gryphe et a publié « Écrire ou ne pas écrire : Sébastien Gryphe auteur », in De peu assez, Actes de la journée d’étude, Biu-Lsh, Lyon. Elle tient également un carnet de recherches sur les préfaces de Gryphe dans les Carnets d’Hypothèses : « Sébastien Gryphe : imprimeur, éditeur, auteur ».

Son intervention à Chorea s’attache aux paratextes de Sébastien Gryphe. Gryphe est imprimeur-éditeur à Lyon entre 1528 et 1556. Si on peut trouver aux archives quelques lettres et documents sur son officine et ses relations, on ne possède finalement que peu d’informations pour un aussi prolifique éditeur. Gryphe ayant publié entre 1300 et 1400 ouvrages, l’étude de toutes les pièces liminaires représente un travail trop important pour une seule personne. C’est pourquoi, elle se concentre sur la question des préfaces signées explicitement par l’imprimeur-éditeur. Sans se considérer ni comme historienne, ni comme « seizièmiste » (formation en philosophie ancienne) et appelant à la fois à l’indulgence du public et à sa participation pour compléter ses dires en cas de besoin, Raphaëlle souligne également qu’elle propose à Chorea un état du projet, ses premiers résultats et les implications méthodologiques que sa recherche implique. Par ailleurs, elle note que son travail est très orienté vers une analyse statistique plutôt que linguistique des textes écrits par le Griffon. Il est à noter que du fait du nombre de données, un véritable traitement statistique devrait se faire avec une base de données, voire avec un travail mettre en xml ces données. Raphaëlle a suivi une formation ANGD, faite par le TGE Adonis, sur la gestion numérique des sources en shs. Pour Gryphe, il s’agirait à la fois d’un traitement xml préface par préface et d’un traitement ouvrage par ouvrage. Ce travail n’est pas faisable seul, il doit être collectif. Or, il est parfois difficile en shs de concevoir la recherche comme un travail collectif. Raphaëlle doit voir comment travailler avec l’informatique de son école pour être aidée. En fait, le travail collectif du XVIe s. est à plaider au XXIe. Pour information, l’ENS Lyon travaille sur un logiciel de traitement statistique des textes dans le cadre du projet Textométrie.

Gryphius, Sebastian [1493-1556, (source Europeana, repris sur le blog Hypothèses de Raphaëlle Bats)

Les différents paratextes constituent un ensemble varié : ils se trouvent avant ou après le texte principal ; ils se présentent sous la forme de simples poèmes, de petites dédicaces, de lettres, de préfaces réelles, de véritables introductions au texte ou de lettres simples expliquant généralement le pourquoi de l’ouvrage. Les paratextes sur lesquels Raphaëlle se penche plus particulièrement sont considérés comme des préfaces (bien que cela corresponde à une reconstitution anachronique), c’est-à-dire une lettre adressée à un destinataire, identifié clairement par son nom ou comme groupe, signée et disposée dans l’ouvrage en préambule de la lecture du corps du texte.

Pour son analyse de la préface en général, Raphaëlle s’appuie sur le travail de Louise Katz sur Josse Bade et en suivant remarque que la préface, notamment d’éditeur, a vraiment pour vocation de passer un message au lecteur, y compris quand elle est adressée à quelqu’un de spécifique (par exemple, au cardinal du Bellay). C’est le projet éditorial qui est alors transmis. En s’adressant ainsi à son véritable lectorat, le préfacier participe de la lecture qui sera faite, l’oriente, l’alimente. Il y a quelque chose qui se joue de l’ordre de la participation à la République des Belles-Lettres : soit dans la simple prise de plume pour un imprimeur (on notera que le doute peut toujours subsister sur l’auteur réel de la préface signée par Gryphe), soit dans la portée du message politique, moral (exhortation à suivre le chemin de la foi chrétienne)… L’étude des préfaces donnerait donc des pistes pouvant expliquer le choix de la publication d’un ouvrage, la place que Gryphe se reconnaît dans la République des lettres, ainsi que son discours sur son propre métier de passation et de transmission. À qui s’adresse-t-il dans ses préfaces ? quels livres décide-t-il de préfacer ? Etc…

Au centre des questionnements de Raphaëlle se trouve la question : Comment marche la République des lettres ? Comment s’articule-t-elle et se construit-elle ? Il existe déjà des travaux sur les préfaces d’imprimeurs-éditeurs, l’un mené par l’équipe de Michel Jourde sur de Tournes à Lyon et l’autre par Louise Katz sur Josse Bade et le travail de Raphaëlle sur le paratexte chez Gryphe répond à la même injonction de déterminer « qui écrit ? » et de faire émerger la part collective dans la création d’un ouvrage. C’est une question centrale pour les historiens du livre. Raphaëlle s’attache donc à étudier du livre l’objet matériel plutôt que le contenu : comment se fait-il que l’ouvrage ait été publié ? quelle interaction y avait-il entre les auteurs réunis autour de Gryphe et l’imprimeur lui-même ? Etc… Le livre apparaît bel et bien comme une entreprise collective. Raphaëlle cite en exemple le travail d’Isabelle Diu sur l’entreprise collective au XVIe s. autour de la publication d’Érasme. Au-delà de l’auteur, Raphaëlle s’intéresse donc à la construction collective qui a lieu chez l’imprimeur (artisan), parfois est libraire (commerçant), parfois auteur (savant)…Les imprimeurs font un métier marchand orné d’un vernis d’érudition. De fait, il n’est pas aisé de déterminer si l’imprimeur fait partie des humanistes ou s’il en est seulement proche de par ses collaborateurs. Selon les éditeurs le vernis plus ou moins superficiels : l’érudition d’Alde Manuce ou de Josse Base, enseignant en lettres classiques, est reconnue, mais, si on reconnaît à Froben une grande proximité avec les humanistes, il reste le « prince des imprimeurs » et n’est pas considéré comme savant. Qu’en est-il de Gryphe ? Celui-ci, contrairement à Bade, n’a rien publié, en dehors des quelques préfaces mentionnées plus haut. Mais il a un réseau d’érudits importants, avec qui il a échangé des lettres. Ils lui reconnaissent tous des qualités en latin et en grec, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il est un érudit.

La recherche des ouvrages par imprimeur est plus complexe que par auteur, puisque l’imprimeur n’est pas toujours mentionné dans les catalogues. Heureusement, un travail de recensement des ouvrages du XVIe s. lyonnais a été fait par Sibylle von Gültlingen. Raphaëlle s’appuie cette liste pour la vérifier et la compléter. Raphaëlle fait part de ses problèmes géographiques : elle a réellement vu certains de ces ouvrages (à Lyon, à Cambridge, à Paris, à Bordeaux, chez les amis, à Madrid) mais il lui manque encore 200 ouvrages à vérifier. Lorsque 40 ouvrages se trouvent dans une même bibliothèque, même très éloignée, elle va les consulter. Il faut se méfier des documents nécessaires pour pénétrer dans certaines bibliothèques patrimoniales, afin de ne pas se trouver au dépourvu devant la porte, loin de chez soi et sans les papiers nécessaires…De plus, il ne faut pas hésiter à expliquer avant de se déplacer les besoins (40 livres à voir en une seule journée alors que la limite est à 10 par jour) afin que les bibliothécaires donnent les autorisations temporaires. Lorsqu’un seul ouvrage se trouve à Varsovie ou à Yale, elle n’a pas l’opportunité de faire ce déplacement. Raphaëlle s’appuie alors sur les bibliothécaires auxquels elle écrit pour leur demander de lui donner les informations dont elle a besoin pour ses recherches, leur demander une photographie (attention alors au coût et à demander très précisément les pages attendues).

Marque de Gryphe en 1541 (source : wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Erasme_001.jpg)

Raphaëlle a vu 1100 ouvrages. Au fur et à mesure des bibliothèques, elle a rencontré parfois de nouveaux ouvrages : elle a consulté les catalogues en ligne, les catalogues sur fiche cartonnée et les catalogues manuscrits. La question des trois catalogues est importante pour ne pas manquer un ouvrage qui n’aurait pas été signalé sur le seul catalogue électronique. Pour l’instant, seules 61 préfaces sur 1100 ouvrages ont été trouvées. Par comparaison, il y en a une centaine sur 500 ouvrages chez Tournes, et une centaine sur 400 chez Bade. Cependant, Raphaëlle continue à en trouver (elle en a d’ailleurs trouvé 2 sur les 10 derniers ouvrages consultés à la Bibliothèque Nationale deux jours avant l’intervention). Il faut éviter tout découragement. Après des mois et des mois sans rien trouver, on en découvre parfois trois le même jour. A priori, Raphaëlle pense qu’il y aura au maximum environ 70 préfaces sur les 1400 ouvrages.

Raphaëlle annonce ensuite le résultat de ses observations :

1/ Langue : Toutes les préfaces sont en latin.

2/ Dates : y a-t-il des pics de parution de préfaces ou une répartition homogène sur toute la période d’activité de Gryphe ? On trouve 7 préfaces dans la première décennie de sa carrière, 32 sur la deuxième et 22 sur la dernière. Dans la première tranche, toutes sont nouvelles. Le pic constaté sur la deuxième décennie correspond à son pic de parution : Gryphe a en effet beaucoup publié entre 1540 et 1550, et sur cette période qu’on trouve la plupart de ses préfaces. Plus étonnant pourrait être la part importante de préfaces sur la fin de sa vie, alors que sa quantité d’impression diminue. En vérité, cela a du sens car Gryphe est réputé pour le nombre de ses réimpressions sur la fin de sa carrière. Or, si on réimprime un ouvrage où se trouve une préface, on réimprime aussi la préface. Dans la dernière tranche de 22 préfaces, 4 seulement sont nouvelles et les autres sont des réimpressions avec quelques modifications de mise en page et de typographie, mais pas de contenu. Par ailleurs, les préfaces ne sont jamais datées, mais ça n’est pas étonnant, puisque Gryphe compose la préface pour le livre, donc la date de l’ouvrage compte pour celle de la préface.

3/ Auteurs : fait-il des préfaces de préférence pour les auteurs anciens ou pour les auteurs plus ou moins contemporains (XVe – XVIe s.) ? La répartition est en réalité quasi identique. En ce qui concerne les anciens, il sera intéressant de voir si Gryphe publie en l’état les anciens, avec les préfaces des incunables, auxquelles il ajoute pour les actualiser sa propre préface. Une étude de l’histoire de l’impression de ces textes sera nécessaire. Pour les contemporains, cela pose bien sûr la question du contact avec l’auteur : Gryphe a-t-il des contacts privilégiés avec l’auteur ? Pour les anciens comme les contemporains, il serait intéressant de savoir s’ils sont au programme des lycées. En effet, cela expliquerait les préfaces adressées à ceux qui étudient. Il n’y avait pas d’université à Lyon dans ces années-là, mais il reste la piste des écoles lyonnaises dont Raphaëlle aimerait aller voir les archives et éventuellement trouver des informations sur les programmes.

4/ Les pièces liminaires : est-ce que Gryphe publie une préface quand aucune autre pièce liminaire n’est présente dans l’ouvrage ? 42% des préfaces de Gryphe sont placées dans des ouvrages qui ne comportent pas d’autre pièce liminaire, mais 44% cohabitent avec des préfaces signées et identifiées et 13% avec des préfaces anonymes. Ce n’est donc pas l’absence de pièces liminaires qui pousse Gryphe à écrire. En outre, la préface ne semble pas obligatoire : 400 ouvrages n’ont aucune pièce liminaire, ni de Gryphe, ni d’un autre. L’ajout d’une préface correspond donc bien à un choix délibéré. Tout l’enjeu sera de trouver ce qui préside à ce choix ?

5/ Les destinataires : il faut peut-être aller voir du côté de la répartition des destinataires : sur 61 préfaces, 32 sont adressées aux étudiants (parfois selon leur spécialité : droit, médecine…, qui est plus ou moins définie). 21 lettres seulement sont adressées « au lecteur », sans précision. Il y a trois cas d’adresse à l’auteur de l’ouvrage, à Claude Baduel, à Jacques Sadolet (ami de Gryphe) et à Arnoul le Ferron. Il y a un seul cas d’adresse à une personne nommée qui ne serait pas l’auteur et en l’occurrence, il s’agit du cardinal du Bellay. À 5 reprises, on trouve des préfaces qui lui sont adressées. Une étude du contexte est importante pour comprendre les choix des destinataires.

- Dans toutes les lettres, le texte commence par « Sebastien Gryphe à », sauf pour du Bellay. La question de l’humilité est centrale : il arrive en général que la parole ne soit pas la même quand on parle à l’auteur ou au lecteur. Or, Gryphe met sur le même plan auteur et lecteur, sans déférence particulière : cela illustre bien les rapports qui existent entre auteurs et imprimeurs. Ce sont des rapports d’égalité, car chacun fait son métier. Chacun œuvre à sa place pour l’ouvrage. De même, le lecteur à sa place.

- Pour les étudiants, il y a une répartition qui correspond aux groupes de spécialité. En revanche, les préfaces sont très orientées vers le droit et la médecine : c’est peut-être le signe qu’il répond à une commande, qu’il connaît son public (on en revient au travail d’archives à faire).

- Arnoul le Ferron est un cas intéressant. La préface date de 1540. Deux ans auparavant, le même ouvrage a paru chez Gryphe, mais aux armes de Dolet, qui a utilisé les presses de Gryphe jusqu’au milieu de l’année 1538, au sein d’un partenariat amical. Mais au cours de l’année 38, il y a une rupture entre Gryphe et Dolet. Deux ans après, Gryphe re publie Le Ferron sur ses presses, avec sa propre marque et avec une préface dans laquelle il s’excuse de la piètre qualité de la première version sortie sur ses presses. Règlement de compte ? Prise de parole pour signifier officiellement la rupture avec Dolet ? Ou défense de son officine suite à de réelles erreurs sur la première édition qui ont pu jouer sur l’image d’imprimeur droit et rigoureux de Gryphe ?

Les premiers résultats apportent-ils une idée de qui écrit et du travail d’imprimeur et d’éditeur ? Non, car le travail est inachevé. Les statistiques sont désormais mises à plat, mais il n’y a pas de tri croisé entre les différents plans proposés, ça n’est pas possible avant la fin du recensement. Il faut un traitement plus fin et aller au bout des pistes. Il faut également une étude du contenu des préfaces et donc les traduire, même si la première lecture ne révèle pas de contenu particulier. Une autre piste de travail nécessaire concerne le travail de confrontations de différents exemplaires d’une même préface pour y voir le travail de l’imprimerie en action. En effet, il peut y avoir des variations, perceptibles uniquement grâce à une mise en regard de différents exemplaires d’un même ouvrage : modifications en cours d’impressions, corrections… Enfin, il faudrait observer le travail de typographie : Gryphe est connu pour l’introduction de l’italique bâloise à Lyon et il serait intéressant de voir quels caractères sont utilisés pour les préfaces.

La discussion s’ouvre sur une question de Paule.

Paule revient sur le xml et demande à Raphaëlle des précisions.

Xml, comme le html que l’on connait sur les pages web, est un langage permettant de décrire un document de manière structurée. Pour une préface, on pourrait imaginer une structure mettant en évidence la salutation, le destinataire premier, le destinataire second… Cette structure serait alors utilisée pour décrire toutes les préfaces. Avec ces entées, on pourra alors faire des recherches plus précises. Le tout est de définir cette fameuse structure et donc de savoir ce qu’on recherche. C’est au chercheur de définir cela et l’informaticien peut ensuite construire la structure. Ensuite, pour chaque ouvrage on complètera, comme dans un tableau, ce qui correspond à chaque niveau de la structure. Ex : un item « langue » dans lequel on peut mettre pour une préface « latin », pour une autres « français »…et pour l’item « période » « première décennie » et « deuxième décennie ». on pourra alors croiser les données et voir combien de préface en latin sont écrite pendant la première décennie. En vérité, un traitement croisé de fichiers excell peut suffire, créer une base de données access peut résoudre le problème. Mais XML est d’une part un format plus stable que access, plus pérenne et surtout permet une diffusion des données sous des formes que ne permet pas access : frise chronologiques, représentation des réseaux, diffusion sur internet…

Pour information, il y a des projets ANR à monter sur la XMLisation de données en shs et cela peut même faire l’objet d’une thèse.

Olivier demande, pour le dépouillement, si FTC a permis d’en retrouver d’autres.

Raphaëlle n’a pas consulté FTC, mais plutôt les grands catalogues internationaux. Elle consulte les catalogues de bibliothèques puis va voir plus loin lors de déplacements.

Olivier demande si Raphaëlle a rencontré dans les fonds d’érudits des cas d’exemplaires perdus dont les préfaces auraient été retranscrites ? Raphaëlle répond que parfois les érudits notent des extraits de préfaces. Elle a ainsi fait une découvertes par hasard dans les mémoires de Cardano, mais il s’agit plutôt d’indication sur les raisons de la publication de l’ouvrage plutôt qu’une découverte de l’existence de la préface.

Paule pose la question de l’exhaustivité du recensement. Raphaëlle répond qu’en effet une exhaustivité est impossible. On ne peut pas faire tous les catalogues, toutes les bibliothèques, toutes les collections privées pour trouver les ouvrages. Les résultats restent toujours donnés dans l’état actuel des connaissances. Olivier aborde le problème de statistiques qui portent sur une partie infime d’une bibliothèque. Raphaëlle confirme que ces statistiques sont très problématiques. Paule surenchérit sur la question en disant que les ouvrages introuvables ou disparus, fréquents, posent le problème du circonstanciel : elle demande si quelqu’un a répondu à la question des statistiques dans ce cadre. Raphaëlle répond que les statistiques constituent déjà un axe particulier, un champ particulier de l’histoire, qui n’est pas suivi par tout le monde. Il faut donc se raccrocher à d’autres ouvrages statistiques qu’on trouve dans d’autres domaines, comme la sociologie : il faut en voir les enjeux, pour mesurer s’ils correspondent à nos problèmes.

Olivier remarque que le travail sur les choses perdues est intéressant alors qu’il n’est pas souvent pris en compte, qu’il est effacé. Raphaëlle est d’accord pour dire qu’on trouve toujours des choses. Par exemple, il y a une collection de Gryphe à la bibliothèque universitaire de Manchester qui est constituée de 500 livres. Idem dans les bibliothèques américaines et italiennes. Ces ouvrages ne sont pas toujours catalogués. Olivier ajoute que les ouvrages se sont souvent vendus en Italie. Paule demande alors si Raphaëlle a utilisé les catalogues de vente. Elle répond que non. Elle s’en sert parfois pour une source, mais rien de plus. Paule demande si elle utilise le Catalogue collectif de France (CCFr) et dit qu’il ne marche pas bien, surtout quand on cherche un mot. Raphaëlle souligne qu’il faut toujours vérifier les catalogues papier car il y a souvent des oublis dans le catalogue informatique. Elle précise qu’elle n’a pas consulté le CCFr, car elle fonctionne plutôt bibliothèque par bibliothèque.

Vincent Jolivet : “La lecture de Montaigne par les libertins”

Vincent Jolivet est doctorant à Paris-Sorbonne. Il prépare sous la direction de Jacques Berchtold une thèse sur l’animal dans l’oeuvre du marquis de Sade. Il est l’auteur d’articles et communications sur ces questions (« Sade et Suétone », in Dix-Huitième Siècle, 42, 2009 ; « Lumières et bestialité », in DHS, 43, 2010 ; « Le bestiaire sadien », in RHLF, 2010). Il s’est également occupé de l’édition du volume consacré à Mirabeau pour la collection « L’enfer de la littérature », publiée conjointement par Le Monde et par les Classiques Garnier.

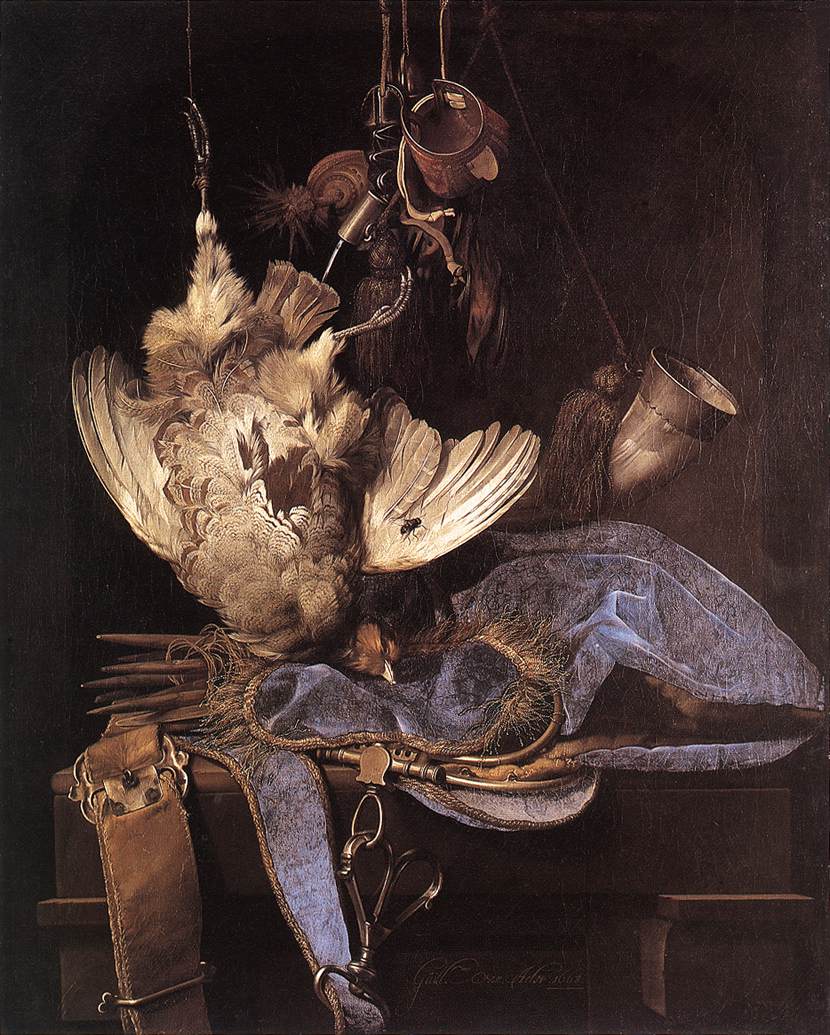

Willem van Aelst, Nature morte avec instruments de chasse et oiseau mort , Staatliche Museen, Kassel, 1660 (source : wga)

Préliminaires

Vincent justifie le choix de son corpus : à l’époque, il y avait beaucoup d’auteurs marginaux, c’est-à-dire de publications anonymes, clandestines, en marge du champ littéraire officiel. Quant au thème de l’animal et de la parole des bêtes, il est souvent abordé sur la querelle de l’âme des bêtes. Ici, Vincent se propose de se concentrer sur la notion de point de vue. La problématique de la marge est centrale pour la question car il est beaucoup question d’anthropocentrisme et de marginalisation de l’homme, comme par exemple chez Voltaire, dans un texte tiré des Notebooks (compilation des annotations de Voltaire). Montaigne est une source majeure pour les libertins (la question mériterait une thèse en soi), en particulier ses propos sur la prosopopée animale. L’animal s’exprime, se fait le porte-parole de son espèce chez Montaigne avant que Voltaire ne s’empare de cette image.

Introduction

La frontière entre l’homme et l’animal se manifeste par la question du langage : il y a une incompréhension mutuelle qui suscite des regrets chez les humains, qui ont la nostalgie d’une époque primordiale où l’homme aurait compris la langue des bêtes. L’Âge d’or est souvent compris comme la période où cette compréhension était possible (Platon, Le Politique). Claude Lévi-Strauss qui répond à la question « Qu’est-ce qu’un mythe ? » posée par Didier Eribon dans une interview disponible en ligne), dit que « Si vous interrogiez un Indien américain, il y aurait de fortes chances qu’il réponde : une histoire du temps où les hommes et les animaux n’étaient pas encore distincts. Cette définition me semble très profonde. » La littérature est le réceptacle de cette nostalgie qui semble un invariant anthropologique.

On retrouve la parole animale dans les contes d’une part (mythe de Psyché), les fables de l’autre (Ésope). Il ne s’agit pas de cette parole dont parle Vincent, car elle est en fait une parole humanisée. Les animaux sont des masques (par exemple, la cigale et la fourmi). Il en va de de même pour le loup du Petit chaperon rouge. Cette parole est le symptôme d’un regret et d’une incapacité à sortir de nous-mêmes : l’animal nous parle toujours de nous-mêmes mais selon notre point de vue.

Il existe un autre type de parole animale, auquel va s’intéresser Vincent : l’expression d’un point de vue affranchi de tout anthropocentrisme, sur le mode de la prosopopée. Cela implique la capacité à se mettre à la place de l’autre. D’une part, on a conscience d’une altérité et d’autre part, on accepte une égalité. Ce type de prosopopée vient de Montaigne, dans l’Apologie Raymond Sebond.

Il y a beaucoup de publications sur l’animal au XVIe s., surtout en poésie. On fait alors appel à beaucoup de métaphores. Pour les esprits érudits, Gessner et Aldrovandi fournissent des sommes (sommes naturelles). Il y a également des traités de chasse, surtout dans la seconde moitié du siècle. Ils portent sur la vénerie, la fauconnerie, la chasse au loup… (tous ouvrages cités dans La Chasse sous l’Ancien Régime de Philippe Salvadori). On trouve également des recueils de fables animales (Estienne Perret, XXV Fables des animaux, 1578). Les animaux sont donc l’objet d’une activité éditoriale intense et diversifiée. On trouve des animaux parlants chez Montaigne et dans la Prosopopée des animaux de Jean Ursin, de 1544, qui contraste avec Montaigne. Il s’agit d’un ouvrage médical, qui dresse un inventaire des remèdes dans lesquels on utilise des parties d’animal. Le lecteur y apprend des choses intéressantes : la crotte d’âne sert pour le saignement du nez, le sang du chien est un remède contre la goutte… Ces remèdes viennent de Pline et d’autres. L’originalité de cet ouvrage est qu’il n’est pas présenté comme un traité mais comme un défilé d’animaux qui prennent la parole. Les animaux se disent contents de s’offrir en sacrifice, d’être utiles à l’homme. La conception est donc pleinement anthropocentrique. Il s’agit d’une prosopopée qui n’en est pas une du tout en réalité.

Le scepticisme s’incarne dans le relativisme chez un Montaigne. L’Apologiese présente en partie comme une défense intellectuelle des bêtes. Il ‘agit d’un essai sur la cruauté, qui s’accompagne d’une invitation, inspirée de Plutarque, à la bonté envers les animaux. Plus précisément, on y lit une critique de l’anthropocentrisme. Trois passages surtout y sont consacrés, qui sont d’importance variable : deux se trouvent dans le dossier de textes fournis par Vincent. Le premier a été repris par plusieurs libertins : « Nous chassons les lions, les lions nous chassent », parce qu’il y a l’idée d’une réciprocité dans les points de vue. Le texte de Montaigne sur la chatte implique également cette idée : « nous nous entretenons de singeries réciproques ».

« La presomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les creatures c’est l’homme, et quant et quant, la plus orgueilleuse. Elle se sent et se void logée icy parmy la bourbe et le fient du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de l’univers, au dernier estage du logis, et le plus esloigné de la voute celeste, avec les animaux de la pire condition des trois : et se va plantant par imagination au dessus du cercle de la Lune, et ramenant le ciel soubs ses pieds. C’est par la vanité de ceste mesme imagination qu’il s’egale à Dieu, qu’il s’attribue les conditions divines, qu’il se trye soy-mesme et separe de la presse des autres creatures, taille les parts aux animaux ses confreres et compagnons, et leur distribue telle portion de facultez et de forces, que bon luy semble. Comment cognoist-il par l’effort de son intelligence, les branles internes et secrets des animaux ? par quelle comparaison d’eux à nous conclu il la bestise qu’il leur attribue ? Quand je me joue à ma chatte, qui sçait, si elle passe son temps de moy plus que je ne le fay d’elle ? Nous nous entretenons de singeries reciproques. Si j’ay mon heure de commencer ou de refuser, aussi a elle la sienne. »

L’idée d’une maîtrise ou d’un rapport de possession de l’animal se perd, celle d’une possession ou d’un point de vue privilégié s’annule : cela apparaît plus comme un point de vue narcissique. Dans la prosopopée de l’oison, l’homme se trouve hors du long passage consacré à la défense de l’intelligence animale.

« Il nous faut noter, qu’à chasque chose, il n’est rien plus cher, et plus estimable que son estre (le Lyon, l’aigle, le daulphin, ne prisent rien au dessus de leur espece) et que chacune rapporte les qualitez de toutes autres choses à ses propres qualitez : Lesquelles nous pouvons bien estendre et raccourcir, mais c’est tout ; car hors de ce rapport, et de ce principe, nostre imagination ne peut aller, ne peut rien diviner autre, et est impossible qu’elle sorte de là, et qu’elle passe au-delà. D’où naissent ces anciennes conclusions. De toutes les formes, la plus belle est celle de l’homme : Dieu donc est de cette forme. Nul ne peut estre heureux sans vertu : ny la vertu estre sans raison : et nulle raison loger ailleurs qu’en l’humaine figure : Dieu est donc revestu de l’humaine figure. […] Pourtant disoit plaisamment Xenophanes, que si les animaux se forgent des dieux, comme il est vray-semblable qu’ils facent, ils les forgent certainement de mesme eux, et se glorifient, comme nous. Car pourquoy ne dira un oyson ainsi : Toutes les pieces de l’univers me regardent, la terre me sert à marcher, le Soleil à m’esclairer, les estoilles à m’inspirer leurs influances : j’ay telle commodité des vents, telle des eaux : il n’est rien que cette voute regarde si favorablement que moy : Je suis le mignon de nature ? Est-ce que pas l’homme qui me traicte, qui me loge, qui me sert ? C’est pour moy qu’il fait et semer et moudre : S’il me mange, aussi fait-il bien l’homme son compagnon ; et si fay-je moy les vers qui le tuent et qui le mangent. Autant en diroit une grue ; et plus magnifiquement pour la liberté de son vol, et pour la possession de cette belle et haulte region. Tam blanda conciliatrix, et tam sui est lena ipsa natura. Or donc par ce mesme train, pour nous tous sont les destinées, pour nous le monde, il luict, il tonne pour nous ; et le createur, et les creatures, tout est pour nous. C’est le but et le poinct où vise l’université des choses. »

De centre, l’homme se fait périphérie, il s’inscrit dans une animalité humaine. L’homme devient spectateur de la parole animale, où apparaît comme un reflet de lui-même qui le conduit à se reconnaître dans une satire de ses ridicules. Il s’agit censément d’un reflet et du point de vue authentique de l’animal à la fois.

Quelles sources sont à l’origine du passage de Montaigne ?

- Platon, Le Politique. Lors d’une discussion entre Socrate le jeune et un étranger, le jeune Socrate propose naïvement la distinction que tout le monde fait entre les animaux et les hommes. Cette proposition est réfutée par l’étranger qui en conteste le caractère absolu et objectif en présentant le cas d’un animal intelligent, qui distinguerait les animaux, au nombre desquels il compterait les hommes, de lui-même et de ses semblables. L’exemple de l’animal intelligent est la grue. La filiation avec Montaigne ne fait pas mystère, puisque la grue succède à l’oison : « Autant en dirait une grue ».

- Les Sceptiques. Plus précisément, les Sceptiques dans le cadre d’une polémique contre les Stoïciens, afin de ruiner leur dogmatisme empiriste. La polémique part de l’idée que l’essence varie selon les individus et les espèces. Les perceptions des animaux évoluent selon les espèces. Or, la diversité des perceptions produit une diversité des connaissances. Ainsi, les Sceptiques relativisent toute connaissance.

- Plutarque, « Que les animaux usent de raison » (traduction Amyot du titre de ce dialogue issu des Moralia). Ulysse s’y trouve confronté à un de ses hommes transformé en cochon. S’y exprime l’idée que les hommes sont moralement inférieurs aux animaux.

La postérité de Montaigne est importante sur ce point précis. En effet, la prosopopée de l’oison connaît de nombreuses réécritures. Ensuite, la prosopopée animale aboutit souvent à un relativisme esthétique inspiré par Montaigne. De plus, on se fait le porte-parole des animaux maltraités, au sein d’une critique de la cruauté humaine.

La prosopopée de l’oison connaît de nombreuses réécritures

Jan Fyt, Concert des oiseaux, Rockox House, Anvers, s.d. (source : wga)

Montaigne est une matrice discursive parfaite car la prosopopée est une figure de rhétorique efficace et facile à démultiplier : elle peut être un exercice de style. Ce type de production est susceptible de sérialité, peut être décliné.

– Chez Cyrano, cela va avec le matérialisme et l’athéisme. Dans ses voyages sur la lune et le soleil, il confronté à des mondes à l’envers, qui lui permettent de formuler des hypothèses philosophiques hardies. À un moment, alors qu’il est sur le soleil, le héros arrive dans une République des oiseaux. Dans ce passage, le héros subit un procès pour son appartenance à la race humaine : il n’y a rien de plus horrible que d’être né homme, car l’homme est ignorant, bête et cruel. Il est menacé d’être condamné à mort, mais gracié parce qu’il est reconnu par un oiseau qu’il avait défendu dans sa jeunesse, alors qu’il était victime de cruauté, et parce qu’il avait alors défendu l’intelligence des animaux. Comme dans conte de fée, les bonnes actions ne sont pas perdues, le héros est défendu par ces animaux. Les oiseaux qui parlent évoquent l’anthropocentrisme. Il ne s’agit pas d’une forme typique du discours de l’oiseau.

– Chez Voltaire, qui est l’auteur le plus marqué par Montaigne et qui l’a le mieux traité, le thème apparaît également.

« Un jour quelques souris se disaient l’une à l’autre:

‟Que ce monde est charmant! quel empire est le nôtre!

Ce palais si superbe est élevé pour nous;

De toute éternité Dieu nous fit ces grands trous:

Vois-tu ces gras jambons sous cette voûte obscure?

Ils y furent créés des mains de la Nature;

Ces montagnes de lard, éternels aliments,

Sont pour nous en ces lieux jusqu’à la fin des temps.

Oui, nous sommes, grand Dieu, si l’on en croit nos sages,

Le chef-d’oeuvre, la fin, le but de tes ouvrages.

Les chats sont dangereux et prompts à nous manger;

Mais c’est pour nous instruire et pour nous corriger.ˮ

Plus loin, sur le duvet d’une herbe renaissante,

Près des bois, près des eaux, une troupe innocente

De canards nasillants, de dindons rengorgés,

De gros moutons bêlants, que leur laine a chargés,

Disait: ‟Tout est à nous, bois, prés, étangs, montagnes;

Le ciel pour nos besoins fait verdir les campagnes.ˮ

L’âne passait auprès, et, se mirant dans l’eau,

Il rendait grâce au ciel en se trouvant si beau:

‟Pour les ânes, dit-il, le ciel a fait la terre;

L’homme est né mon esclave, il me panse, il me ferre,

Il m’étrille, il me lave, il prévient mes désirs,

Il bâtit mon sérail, il conduit mes plaisirs;

Respectueux témoin de ma noble tendresse,

Ministre de ma joie, il m’amène une ânesse;

Et je ris quand je vois cet esclave orgueilleux

Envier l’heureux don que j’ai reçu des cieux.ˮ

L’homme vint, et cria: ‟Je suis puissant et sage;

Cieux, terres, éléments, tout est pour mon usage:

L’océan fut formé pour porter mes vaisseaux;

Les vents sont mes courriers, les astres mes flam- beaux.

Ce globe qui des nuits blanchit les sombres voiles

Croît, décroît, fuit, revient, et préside aux étoiles:

Moi, je préside à tout; mon esprit éclairé

Dans les bornes du monde eût été trop serré;

Mais enfin, de ce monde et l’oracle et le maître,

Je ne suis point encor ce que je devrais être.ˮ

Quelques anges alors, qui là-haut dans les cieux

Règlent ces mouvements imparfaits à nos yeux,

En faisant tournoyer ces immenses planètes,

Disaient: ‟Pour nos plaisirs sans doute elles sont faites.ˮ

Puis de là sur la terre ils jetaient un coup d’œil

Ils se moquaient de l’homme et de son sot orgueil.

Le Tien les entendit; il voulut que sur l’heure

On les fît assembler dans sa haute demeure,

Ange, homme, quadrupède, et ces êtres divers

Dont chacun forme un monde en ce vaste univers.

‟Ouvrages de mes mains, enfants du même père,

Qui portez, leur dit-il, mon divin caractère,

Vous êtes nés pour moi, rien ne fut fait pour vous

Je suis le centre unique où vous répondez tous.

Des destins et des temps connaissez le seul maître.

Rien n’est grand ni petit; tout est ce qu’il doit être.

D’un parfait assemblage instruments imparfaits,

Dans votre rang placés demeurez satisfaits.ˮ »

(Voltaire, Discours sur la nature de l’homme)

La prosopopée est déclinée à plusieurs reprises, Voltaire opère un retour fréquent à ce type de discours. Dans les Notebooks, il évoque un sermon prêché devant des puces. Voltaire traite de l’autocentrisme et le motif de l’instrumentalisation de l’être humain. L’homme est humilié dans son orgueil. Le texte est ludique et démystifiant. Il est particulièrement intéressant qu’il fasse mention d’un « sermon », ce qui souligne son obsession anticléricaliste. Ce faisant, il « voltairise » le propos de Montaigne, qui était plus général, et le tourne en attaque contre l’Église. Son souci d’humilier l’homme est évident. Il se retrouve dans le Dictionnaire philosophique, où, à l’entrée et dans l’article « Catéchisme chinois », un dialogue entre un prince chinois et son professeur intègre la fable des deux grillons : dans cette fable, les grillons reconnaissent qu’il y a un édifice, fait par un être supérieur, mais qu’ils ignorent l’identité de cet être (« Cu-Su “Mon prince, je me promenais hier auprès du vaste palais qu’a bâti le roi votre père. J’entendis deux grillons, dont l’un disait à l’autre : “Voilà un terrible édifice. – Oui, dit l’autre. Tout glorieux que je suis, j’avoue que c’est quelqu’un de plus puissant que les grillons qui a fait ce prodige ; mais je n’ai point d’idée de cet être-là ; je vois qu’il est, mais je ne sais pas ce qu’il est.” Kou “je vous dis que vous êtes un grillon plus instruit que moi ; et ce qui me plaît en vous, c’est que vous ne prétendez pas savoir ce que vous ignorez.” »). L’idée de la bêtise est bien là, mais pas à travers l’autocentrisme. Il y a une prise de conscience de la petitesse de l’homme : à l’échelle de l’univers, l’homme est comparable à ce grillon. Chez Voltaire se lit un souci pédagogique : le propos est transparent mais il le glose : « vous êtes un grillon plus instruit que moi ». Ce qui est implicite chez Montaigne est souligné chez Voltaire. Le discours sur la nature de l’homme est ponctuel chez Montaigne mais démultiplié, explicité chez Voltaire. Les animaux parlant sont démultipliés : le Dindon, le Mouton, l’Âne, qui sont connotés vers la bêtise. Il y a de nombreux effets d’ironie, notamment chez l’Âne. L’idée du monde à l’envers triomphe : l’Âne est présenté noblement, il s’exprime avec des expressions précieuses.

– Chez d’Holbach, matérialiste du XVIIIe s., grand complice de Diderot, athée farouche, qui inonde la production clandestine du XVIIIe s. et qui est une source majeure de Sade, il y a parfois des propos assez violents dans la dénonciation de la religion, du despotisme du pouvoir (il se répète beaucoup d’ailleurs). Parmi ces dénonciations, beaucoup portent sur l’anthropocentrisme, présenté comme une illusion née de l’orgueil de l’homme mais aussi comme une chose inévitable : via l’amour de soi, le sensualisme, toute créature est amenée inévitablement à avoir un regard centré sur elle-même. Quatre passages présentent des textes proches de Montaigne dans Le système de la nature, bible matérialiste de l’époque, qui a fait scandale. Notamment, d’Holbach y écrit que, s’il y avait sur la terre d’autres individus pas naturels, ils tomberaient dans la même erreur que les hommes : il n’y a donc pas de prosopopée mais l’idée s’inspire à la fois des lignes platoniciennes et montaigniennes. D’Holbach présent l’idée que tout est lié dans la nature, que les cause s’enchaînent nécessairement, et que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Il s’agit d’un déterminisme matérialiste. Il inclut une évocation du point de vue possible des animaux sur le monde, qui serait hétérogène au nôtre. Il fait appel au « bon sens » et met en scène un univers marqué par la violence et la souffrance (Le Bon sens) :

« Les aigles, les vautours, les corbeaux et les loups dévoraient à l’envi les corps morts dont la terre était jonchée. Cette vue plonge notre pèlerin dans une sombre rêverie. Le Ciel, par une faveur spéciale, lui avait donné de comprendre le langage des bêtes ; il entendit un loup gorgé de chair humaine qui, dans l’excès de sa joie, s’écriait : ‟Allah ! Que tes bontés sont grandes pour les enfants des loups ! Ta sagesse prévoyante a soin d’envoyer des vertiges à ces hommes détestables, si dangereux pour nous. Par un effet de ta Providence, qui veille sur tes créatures, ces destructeurs de notre espèce s’égorgent les uns les autres et nous fournissent des repas somptueux. Ô Allah ! Que tes bontés sont grandes pour les enfants des loups !ˮ »

Les ravages de la guerre sont un thème habituel des Lumières : l’idée que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes possibles est un moyen de remettre en cause celle d’un Dieu bon. Dans le texte de Voltaire, l’expression « ta sagesse… vertiges » est une parodie du raisonnement chrétien du moindre mal, qui peut se résumer ainsi : le mal n’est pas inconciliable avec le Dieu bon, car un malheur en évite un plus grand. Les souffrances humaines sont toujours utiles, car le malheur permet d’exercer ses vertus. Voltaire propose donc une parodie de cela, de même dans le discours des souris : les chats sont là pour éduquer les souris :

« Si Dieu est infini, il est encore moins fait pour l’homme, que l’homme pour les fourmis. Les fourmis d’un jardin raisonneraient-elles pertinemment sur le compte du jardinier si elles s’avisaient de s’occuper de ses intentions, de ses désirs, de ses projets ? Auraient-elles rencontré juste si elles prétendaient que le parc de Versailles n’a été planté que pour elles, et que la bonté d’un monarque fastueux n’a eu pour objet que de les loger superbement ? Mais suivant la théologie, l’homme est par rapport à Dieu bien au-dessous de ce que l’insecte le plus vil est par rapport à l’homme. Ainsi, de l’aveu de la théologie même, la théologie ‒ qui ne fait que s’occuper des attributs et des vues de la divinité ‒ est la plus complète des folies. »

– Chez Sade, il y a beaucoup d’animaux, mais peu qui parlent. Un passage dans Justine met en place ce thème : Justine, vertueuse et croyante, débat avec un libertin lubrique et apologiste du mal qui dit avoir raison de lui faire du mal car il est le plus fort : cet homme est-il un monstre ou une créature naturelle (ou les deux à la fois, l’un n’étant exclusif de l’autre) ? On interroge l’agneau : il n’entendra pas non plus que le loup le dévore. On interroge le loup, qui répond que l’agneau est fait pour qu’il le mange. Se fait jour la question, liée à Montaigne, de l’autocentrisme. Chacun perçoit le monde suivant son intérêt. La grande différence avec Montaigne provient de la présence d’un relativisme. Alors que chez Montaigne, la prosopopée sert à mettre en relief un aveuglement, ici, à l’inverse, elle exprime une vérité qui est celle de la loi du plus fort. Il y a une véritable inversion par rapport à Montaigne.

Quelques auditeurs doivent partir, mais non sans vouloir poser leurs questions. Laëtitia parle des sources antiques qui présentent des réflexions sur l’animal professeur de l’homme. Par exemple, Pline, sur les pronostics animaux (Histoire Naturelle VIII), se présente comme un homme qui observe les animaux qui sont plus fins observateurs des vues de la nature et de la connaissance. Les animaux ne parlent pas mais observent ce que l’homme ne voit pas. Un tel renversement dans le corpus de Vincent est-il lisible, c’est-à-dire un lien de professeur à élève ?

Vincent répond que le Theophrastus redivivus, mansucrit clandestin et libertin écrit en latin au XVIIe s., texte athée, dit que l’animal est plus proche de la nature, non perverti, qu’il est donc modèle à suivre. Cela se retrouve dans beaucoup de textes, notamment pornographiques, qui cherchent à légitimer la fouterie : faire l’amour comme un animal, cela signifie être plus proche de la nature. Cela se retrouve chez Sade dès qu’il veut légitimer quelque chose. L’argument, c’est de prôner la proximité avec la nature. Quand on veut suivre la nature, il faut suivre les animaux. C’est central chez Sade, héritier d’un discours naturaliste.

Laëtitia évoque la polémique entre Sceptiques et Stoïciens. Pour les Stoïciens, la raison se trouve dans la nature. Le paradoxe d’un animal plus sensible que l’homme est relevé par Thierry Gontier, dans son article sur Montaigne et Descartes et les liens avec l’animal (« Intelligence et vertus animales : Montaigne lecteur de la zoologie antique », disponible en ligne), dans la première partie, sur Montaigne épigone du Sextus Empiricus des Hypotyposes pyrrhoniennes (I, 14).

Fanny évoque l’image de Renart conseiller.

Vincent reprend son propos là où il l’a interrompu.

Relativisme esthétique : le corollaire de l’anthropocentrisme consiste à tout voir à sa propre mesure

Inconnu, Crapaud, Kunsthistorisches Museum, Vienne, 1500-1510 (source : wga)

Le relativisme esthétique se trouve à plusieurs reprises chez La Mothe, Cyrano, La Fontaine et Voltaire, en rapport avec le passage de L’Apologie de Raymond Sebond qui dit que ce qui est beau pour nous ne l’est pas pour les autres. La Mothe, dans son Discours sur la sagesse des ânes de ce temps, produit un éloge paradoxal de l’âne. Cyrano, quant à lui, souligne la laideur de l’humain, « oiseau sans plume » (ce qui est une allusion à Platon) : l’animal sans plume ne peut pas raisonner. La Fontaine, dans sa fable intitulé « La besace », met en scène Jupiter qui propose aux animaux de les améliorer. Or, chacun répond que ça n’est pas nécessaire pour lui-même, car il est réussi, mais pour l’autre, qui est laid. La Fontaine souligne le contentement narcissique, l’aveuglement de chaque espèce, de l’homme en particulier. Dans la fable intitulée « Les compagnons d’Ulysse », l’ours dit à Ulysse que seule l’ourse peut juger de sa beauté, non l’homme. Cela se retrouve chez Fénelon : le cochon prétend qu’il est l’animal le meilleur, car il peut jouir des plaisirs de la vie. Cela n’est pas montaignien : l’animal lui-même a intégré sa laideur. Dans l’article « Beau » du Dictionnaire philosophique, Voltaire écrit que, pour un crapaud, ce qui est beau, c’est une crapaude.Vincent conclut sur l’importance fondamentale de Montaigne. Beaucoup de passages sont inspirés de lui, il est une source majeure. La notion de prosopopée pose problème cependant : il s’agit toujours d’imaginer ce que dirait un animal, on reste prisonnier d’une interrogation humaine, on ne sort pas réellement de l’anthropocentrisme. La prosopopée reste une manière anthropomorphe d’appréhender les choses.

Questions

Ivana revient sur l’idée que Montaigne s’est inspiré de Plutarque. Montaigne n’a rien changé à certains points (il y aurait une analyse détaillée à faire). En revanche, l’histoire de la chatte est originale, très loin de Voltaire et de d’Holbach. Chez Montaigne, il ne s’agit pas de se demander qui est le maître de qui mais qui dispose de la faculté d’être maître de soi-même, et de prendre plaisir de l’autre : ceux qui en sont capables, c’est moi, mais aussi c’est cette chatte. En quoi Montaigne franchit-il un grand pas dans la pensée sur l’animal, pas que Descartes et Voltaire ne franchissent pas ?

Vincent répond que chez Montaigne, il n’y a pas d’esprit de polémique, contrairement à ce qui se passe chez les auteurs des Lumières.

Adeline demande dans quelle édition les auteurs qui citent Montaigne l’ont lu, puisque les Essais étaient à l’Index au XVIIIe s. Elle demande si c’est dans l’édition de Coste, anglaise.

Vincent répond que très souvent, les passages sont repris tels quels, mais pas sous la forme « comme dit Montaigne ».

Compte-rendu écrit par Anne Debrosse et Fanny Oudin