CR Chorea : Traduire – séance du 3 novembre 2012

Sont présents Anne Debrosse, Fanny Oudin, Aurélia Tamburini, Paule Demoulières, Nicolas Kiès, Pauline Lambert, Aude Plagnard, Marie Goupil, Ivana Velimirac, Hélène Vu Than, Diane Robin, Adeline Lionetto-Hesters, Paul-Victor Desarbres, Maureen Pettavino.

Claire Placial : Les idiots et le corbeau enroué. Images et usages de la langue française dans les traditions bibliques d’Olivétan et de Castellion

Claire Placial est spécialiste d’histoire et de théorie de la traduction. Elle a soutenu en 2011 à l’université Paris-Sorbonne une thèse préparée sous la direction de Jean-Yves Masson, intitulée “Pour une histoire rapprochée des traductions. Étude bibliographique, historique et linguistique des traductions du Cantique des cantiques publiées en langue française depuis la Renaissance”.

Elle a créé un blog sur Hypothèses intitulé Langues de feu et traduit (Heine..).

Claire commence par présenter un projet ANR auquel elle contribue et qui porte sur les traductions en langue française, intitulé HTLF (Histoire des Traductions en Langue Française). C’est une oeuvre collective géréé par le CRLC (Centre de Recherche en Littérature Comparée). Le projet s’échelonne par tomes, classés par siècles. Le tome sur le XVIe s., dirigé par Véronique Duché (Université de Pau et des Pays de l’Adour), est à présent en chantier. Cette année voit la publication du tome concernant le XIXe s. aux éditions Verdier. Fanny intervient alors pour demander si un tome portant sur la période médiévale est prévu. Claire répond que, malgré l’intérêt d’un tel travail, il n’est pas prévu car il n’a pas été présenté dans le projet ANR. Il faudrait donc monter une équipe qui se raccroche au projet en demandant un prolongement de financement. Adeline intervient ensuite en demandant s’il faut proposer un sujet pour contribuer àl’HTLF16. Claire répond que non, car il ne s’agit pas d’un recueil d’articles mais d’une collecte sur des aires assez larges ou des thèmes larges. Anne précise que, pour le XVIe s., il manque des contributeurs dans le chapitre qui portera sur la politique. Claire ajoute qu’il manque plusieurs types de personnes : des coordinateurs de chapitres, qui rassemble l’équipe de petites mains et des armées de petites mains qui vont voir les textes, les traductions, leur fonctionnement, la bibliographie : ces petites mains vont fournir les données aux responsables de chapitres. Ensuite, le chapitre est présenté comme “rédigé par … avec la collaboration de…” Il y a des possibilités très varier : on peut fournir des notices de 3000 signes ou diriger un chapitre de 2500 signes.

Les deux traducteurs

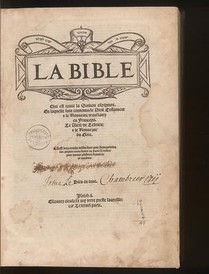

Bible d'Olivétan, page de titre ; image prise sur le site e-rara.ch, auquel Gallica renvoie

Vous pouvez aussi vous reporter, sur Cornucopia, au compte rendu de la communication d’Olivier Millet (Université de Paris-Sorbonne) qui portait sur la Bible d’Olivétan : « “Commodités typographiques” et herméneutique de la parole de Dieu : la distinction typographique des unités de sens dans la Bible d’Olivétan (1535) ». « Olivétan » est un surnom. Il a aussi comme surnom « Belishem de Belimakon » qui veut dire « sans nom et sans lieu ». Olivétan est un Picard, cousin éloigné de Calvin semble-t-il. Il est un bon connaisseur des langues bibliques. Sa bible paraît à Neuchatel en 1535. Sa publication est préparée officiellement, dans les trois années qui précèdent sa parution. 1532 est une date importante : Guillaume Farel, humaniste disciple de Lefèvre d’Etaples, met en place le financement de cette bible, trouvé auprès des Vaudois des vallées du Piémont en Italie. Ces Vaudois forment une communauté pauvre et paysanne, mais ils réunissent une somme considérable : ils hébergent Olivétan et paient l’imprimeur, ils financent l’impression et la publication de l’ouvrage. C’est un gros in folio de 5 kg, très coûteux à acheter et produire. Il est imprimé en gothique bâtarde car l’imprimeur ne possédait pas encore les caractères latins, notamment ceux de ponctuation que souhaitait utiliser le traducteur. Au début se trouve un faux privilège signé par Calvin, qui revendique le droit de publier la Bible à l’usage des communautés. Il y a ensuite une « apollogie du translateur », qui expose les principes de la traduction, puis un grand nombre de textes dont une préface importante au Nouveau Testament, non signée mais qui est encore de Calvin. Un appareil très important de notes du traducteur est placé dans les marges : elles ne sont pas théologiques, mais philologiques. Ainsi, elles expliquent les différences de versions entre les différentes versions de la Bible. Pour prendre un exemple, dans le Cantique des Cantiques, la fleur est, selon qu’on lit la Vulgate ou le texte hébreu, un lys ou une violette. La Bible d’Olivétan a une postérité très importante. C’est une texte fondamental car cette traduction est diffusée dans le protestantisme dans les deux ou trois siècles suivants via des révisions innombrables qui en sont faites. En sont issues la Bible de Robert Estienne (grand travail d’édition humaniste, traduction des versets), la Bible de Genève (1588, sauf les psaumes), et la révision par David Martin en 1588 : ce sont toutes des révisions de la Bible d’Olivétan, qui est la toute première traduction de l’hébreu, jusqu’à ce qu’au XIXe s. on reprenne le travail à zéro.

Portrait de Castellion (source : wikipédia)

Castellion n’a pas du tout connu le même succès. Sa bible paraît à Bâle en 1555, c’est la deuxième traduction de la Bible en milieu protestant. Il est natif d’une région qui se trouve entre Lyon et les Alpes. Cette précision est importante car des régionalismes émaillent sa traduction. C’est un protestant de la première heure, passé à Strasbourg puis Genève pour enseigner le latin. Il s’est brouillé avec Calvin autour de problèmes théologiques de lecture du Cantique des cantiques. Calvin accuse Castellion d’une lecture profane du Cantique des cantiques.Nous n’avons aucune source écrite de Castellion sur le sujet : en avaient-ils discuté ou est-ce une rumeur ? Castellion quitte Genève pour Bâle, qui est plus ouverte aux dissidents de toute sorte. Il gagne alors sa vie comme prote chez un imprimeur et en donnant des cours de grec. Il traduit la Bible de nuit tout en ayant une famille nombreuse à charge. Il traduit seul et de sa propre initiative, grâce au soutien des imprimeurs bâlois. Sa brouille avec Calvin se perpétue à distance au moment de l’affaire Servet, d’après le nom de Michel Servet, ennemi de Calvin qui fut brûlé à Genève comme hérétique. On a des libelles de Castellion où il défend Servet et affirme qu’on ne peut brûler quiconque pour hérésie : il dit en effet qu’on peut condamner théologiquement, mais pas condamner à la place de la justice divine, à tel point que Castellion devient chez Zweig une sorte de héros romantique contre l’oppression théologique.

Claire apporte ensuite quelques précisions sur les textes : l’une des deux bibles, celle d’Olivétan, est en gothique bâtarde avec toutes sortes d’abréviations. Le système de ponctuation (barres obliques) et la graphie sont conservés dans les textes que donne Claire ; le u et le v sont distingués. Pour le texte de Castellion, graphie et ponctuation sont modernisées car Claire a pris le texte dans une édition moderne car l’édition de 1555 est difficile d’accès. Par conséquent, le public peut avoir l’impression que la graphie chez Castellion est beaucoup plus moderne : c’est en partie réel, car de fait il introduit beaucoup d’innovations orthographiques, mais c’est aussi en partie faussé par cette différence d’édition. Il existe une nouvelle édition de la bible de Castellion (Bayard, 2005) : elle est accompagnée d’une préface qui montre Castellion en personnage contestataire, etc. Droz en a proposé une édition moins spectaculaire, plus austère, mais très fouillée pour ce qui est des documents philologique. La place du péritexte est importante.

Leurs discours sur la traduction. Points de rencontre et de divergence

Corneille noire (source : wikipédia)

Hiérarchie et destinée des langues

Chez Olivétan, la langue française est considérée comme indigne par rapport à l’hébreu. L’hébreu est encore à son époque, par moments, considéré comme la première langue, adamique, dans laquelle le monde a été créé, parce que c’est la langue de la Genèse. Mais Olivétan souligne surtout la moindre dignité du français en termes poétiques plutôt qu’en termes théologiques, ce qui est curieux et qu’il est important de souligner. Pour Olivétan, la difficulté de traduction réside dans les moyens poétiques. Il reproche au français sa barbarie, son manque d’articulation et d’éloquence, sa nature mixte et la présence de plein de mots étrangers, notamment latins. La traduction doit se faire au moyen d’une langue imparfaite. Olivétan cherche un état de langage qui soit un « commun langage et plat patois » : un langage sans particularités savantes ni régionales, un langage uni, désembarrassé des latinismes qui font du français une langue moindre que le latin : « Termes sauvaiges emmasquez et non accoustumez lesquelz sont escorchez du Latin. » Vingt ans plus tard, Castellion énonce un discours sensiblement différent. Il évoque de nombreuses raisons pour lesquelles il est difficile de traduire la Bible, mais pour autant il ne dévalorise par le français au profit de l’hébreu, il ne discourt par sur la dignité de telle et telle langue. Ce qui semble lui poser problème, c’est le rapport des langues par rapport à l’histoire. Cette réflexion semble tout à fait nouvelle à l’époque : il considère qu’il est difficile de traduire la Bible car l’hébreu est une langue ancienne. En outre, la langue hébraïque ne se trouve pas dans beaucoup d’oeuvres et de livres : le peu d’occurrences de chaque mot fait que son sens est obscur ; de plus, beaucoup de temps s’est écoulé, donc le sens des mots a pu changer sans que le traducteur en soit conscient. Castellion rapproche l’évolution de la langue hébraïque à l’évolution à laquelle est promis le français. Il a conscience des destinées des langues, c’est assez intéressant. Du coup il se défie de sa propre traduction, ramenée au vraisemblable. Paule intervient pour poser la question des realia : la traduction en est moins difficile parce qu’on connaît mieux le texte et qu’il y a plus d’oeuvres ? Claire répond par l’affirmative : on a des textes théoriques, c’est mieux connu parce que la transmission s’est faite sans coupure, alors que dans le cas de l’hébreu, il y a eu coupure : les chrétiens commencent seulement à reprendre contact avec des rabbins. La pratique au fur et à mesure des siècles ainsi que le corpus sont des critères importants. Paule revient sur la question de la tradition littéraire : on ne comprend pas bien de quoi les textes parlent. Claire répond qu’en effet, on ne comprend pas bien de quoi ça parle parce qu’il y a beaucoup d’hapax, notamment dans leCantique des cantiques qu’elle connaît bien. Elle prend l’exemple des fleurs : on parle d’une fleur à laquelle on compare une femme ; la fleur est donc belle, d’où l’hésitation entre lys et violette. Adeline demande si d’autres textes n’existent pas, qui pourraient dissiper l’ambiguïté. Claire répond que non car les commentaires sont dans un autre état de langue. Il n’y a pas d’équivalents dans des textes en dehors du texte biblique. Paule demande alors s’il n’y aurait pas eu de continuité grâce à la tradition des commentaires. Claire répond qu’à l’époque de Castellion, on commence à peine à s’y intéresser : il est au début des prises de contact entre les hébraïsants chrétiens et des érudits juifs (en particulier autour du Talmud). Adeline demande ensuite à partir de quels textes les hébraïsants chrétiens traduisent. Claire dit que Castellion traduit à partir de l’une des premières éditions imprimées de la Bible, l’édition de Daniel Bomberg, imprimeur érudit installé à Venise et spécialisé dans l’impression des textes juifs. C’est un chrétien qui travaille en collaboration avec des érudits juifs de Venise. Claire ne sait pas à partir de quelle édition travaille Olivétan. Claire reprend le fil de son propos : pour Castellion, l’état de la langue hébraïque est seulement une partie de la difficulté de traduction. Il distingue deux sources de difficulté principales, dont il parle dans tous les péritextes – l’avertissement au lecteur et la dédicace à Henri II. La première difficulté réside dans les mots, le seconde dans la matière. La difficulté dans les mots : il est difficile de comprendre le texte hébraïque, d’identifier les référents, de comprendre ce dont il est question. La difficulté dans la matière : c’est tout ce qui est l’esprit du texte. C’est tout le débat entre la lettre du texte et son esprit. Pour la première difficulté, une marge de travail humain est possible. Mais pour ce qui concerne l’obscurité de l’écriture, de la matière, de l’esprit (selon Castellion, cette obscurité est réelle, alors que pour Luther, la difficulté est avant tout liée au cœur impur de l’homme), il est nécessaire de s’en remettre à la grâce de Dieu. C’est une démarche typique d’un interprète protestant. Cependant, il reste que sa position est intéressante lorsqu’il identifier deux types de difficultés et de comportements : le traducteur n’a de prise que sur la lettre du texte. Quant à l’esprit, il ne peut prétendre y avoir accès en toute certitude car il n’a pas d’esprit prophétique (« car aussi n’ai je tant étudié en humilité qu’en lettres humaines »). Ses commentaires sont rares et réservés exclusivement à la lettre, la part humaine de la Bible. Il n’y a pas de notes du traducteur et très peu de commentaires réels sur le fond même. D’où à la fin du siècle suivant les propos de Richard Simon sur Castellion : il le présente comme un traducteur qui n’est pas entêté de sa traduction. De plus, il loue l’idée que le traducteur n’a de prise réelle que sur la matière linguistique. L’interprétation relève d’autres autorités, religieuses, et non de l’autorité du philologue, qui accomplit simplement le passage d’une langue à l’autre.

Traduire « pour les idiots » : la Bible « entendible » de tout le peuple

Pieter Brueghel l'Ancien, L'adoration des Mages, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 1556-62 (source : wga)

Du discours théorique à la pratique : la nécessaire inventivité des traducteurs

Franz Pforr, La Sulamite et Marie, coll. privée, 1810-11 (source : wga)

Claire prend l’exemple duCantique des cantiques, objet de sa thèse. Castellion a une vision pastorale, bucolique, de ce texte biblique, si bien qu’il emploie le vocabulaire de la poésie amoureuse de son temps, comme en témoigne l’expression « m’amie ». Castellion n’opte pas pour une lecture allégorique, mais pour une lecture littérale : par exemple, dans le Cantique des cantiques, Olivetan traduit « l’époux » et « l’épouse », ouvrant la voie à une lecture allégorique, tandis que Castellion reste littéral et conserve simplement les noms : la Sulamite et Salomon. La lecture allégorique ne peut être immédiate, d’où la prudence de Castellion. Paule intervient : est-ce qu’il faut interpréter ce choix comme une prise de position religieuse, comme une volonté de se distinguer de la tradition et la traduction médiévales ? Claire répond qu’à son avis, il s’agit plutôt d’un parti pris littéraire. Les choix linguistiques de Castellion, systématiques, s’écartent à la fois de la Vulgate, des Septantes et d’Olivétan. Il traduit à la fois contre les traductions existantes et contre les traductions catholiques. Paule demande ensuite si Castellion connaissait Olivétan, ce à quoi Claire répond par l’affirmative : sa bible était déjà très diffusée, notamment à travers sa reprise par Robert Estienne. Castellion n’a peut-être pas eu l’édition Estienne sous la main, mais il connaissait très bien les milieux humanistes de Lyon et de Genève. Il avait à sa disposition des documents très riches. La traduction de Castellion peut paraître moderne. C’est un très bon traducteur. Cependant, il n’a pas été connu, alors qu’Olivétan est bien plus connu : ça n’est pas parce que sa traduction est la meilleure, mais parce qu’elle était la traduction calviniste officielle, celle qui a été diffusée à Genève. Elle est au fondement de la tradition calviniste. La réception des traductions n’a pas été motivée par leur valeur littéraire, mais par leur position dans le champ religieux et politique de l’époque.

Conclusion

En guise de conclusion, Claire donne quelques références. Castellion est l’auteur d’une Bible latine avant d’être l’auteur d’une bible française. Sa bible française n’est pas du tout la traduction de sa bible latine, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus catullienne – elle est pleine de diminutifs et d’hypochoristiques. La lecture littéraire de la Bible est une lecture théologique qui consiste à refuser une lecture théologique. Quant à la bibliographie secondaire, il y a très peu de choses : beaucoup de recherches portent sur la graphie et la syntaxe de Castellion, car du point de vue des innovations linguistiques, il a proposé un système graphique unique ne son genre.

Discussion

Gwendoline ouvre le feu des questions : elle demande si Segond s’inspire de Castellion. Claire répond que, pour le coup, la traduction Segond est la première traduction complète bien diffusée. C’est un traducteur genevois, un pasteur, l’auteur de la traduction protestante française la plus diffusée dans le protestantisme au long du XXe s. Segond offre la nouvelle grande traduction genevoise après Olivétan. Il traduit depuis l’hébreu. Claire souligne qu’il s’agit bien d’une nouvelle traduction et non d’une simple révision. Cependant, comme tous les traducteurs de la Bible, il a recours à tout ce qui existe déjà : cela comporte aussi les traductions grecques antiques (les Septantes), antérieures à la traduction latine, et les éditions les plus anciennes de la Bible. Segond utilise une armée de bibles genevoises, de différentes éditions (d’où des problèmes d’édition) et, sans doute, il doit recourir aux traductions qui existent. Claire ne sait pas, toutefois, s’il connaissait Castellion. Elle ne croit pas, de mémoire, qu’il l’ait cité. Castellion est de toute façon peu cité ; il l’est en général par les Catholiques, pour le critiquer (notamment pour critiquer sa lecture profane du Cantique). Paule demande si la traduction de Castellion est plutôt littérale. Selon Claire, elle est proche des étymologies hébraïques, que Castellion traduit. La traduction utilise en général un mot d’origine grecque et latine, comme pour évêque et apôtre. Castellion quant à lui va chercher la racine hébraïque : en ce sens, sa traduction est littérale. Il rejoint la traduction protestante en ce qu’il cherche des mots français contemporains, compréhensibles, sans passer par la tradition latine et grecque. En cela il rejoint certains traducteurs modernes, qui ont pour principe d’adapter le texte au public. Il y a deux possibilités en matière de traduction biblique : soit on se préoccupe de la version d’origine, soit des gens auxquels on destine la traduction et, dans ce cas, la traduction a plutôt valeur d’évangélisation. La lettre du texte n’est pas le plus important, le plus important c’est le message divin. De là vient aussi peut-être la remise à l’ordre du jour de Castellion. Paule demande alors s’il est possible que le nouvel intérêt, actuellement, pour Castellion provienne d’un intérêt pour une façon de traduire différente, plus littérale ? Claire pense que c’est possible, surtout parce que la traduction prend en compte les destinataires. L’important, c’est de s’adapter au public, dans la tradition cibliste (voir Nida dans les traductions pour les publics africain, polynésien, etc.). Il s’agit d’adopter le langage du destinataire. Là où Castellion se distingue de la tradition cibliste, c’est qu’il n’a jamais prétendu comprendre le message divin. Le traducteur n’a pas la responsabilité d’en donner une interprétation théologique. Castellion pense que le message divin passe au-delà du traducteur, ce qui est aussi une posture théologique. Adeline dit alors qu’il lui semble qu’Olivétan est beaucoup plus engagé politiquement que Castellion, qui paraît beaucoup plus neutre. Claire acquiesce : Castellion est en effet beaucoup plus neutre. Cependant, pour Olivétan, il est difficile de dire si c’est lui qui est engagé ou si ses imprimeurs, Farel et Calvin le sont pour lui. Olivétan est de toute manière mystérieux, il y a très peu de données à son sujet. Dès lors, savoir ce qu’il voulait lui est difficile. Il est bien possible (mais rien de moins sûr) qu’il ait été le bon humaniste au bon moment pour que Calvin et Farel mènent leur entreprise de diffusion d’une bible non catholique. En tout cas, sa bible a été utilisée politiquement, c’est sûr. Paule revient sur les questions de géographie, sur les liens d’Olivétan avec les Vaudois, qui sont à la marge. Claire développe la question : Calvin n’était pas encore suffisamment en fonds et puissant politiquement pour prendre en charge l’impression de la Bible traduite par Olivétan. Castellion dédicace sa traduction à Henri II parce que justement il n’est pas un militant politique du protestantisme. C’est un protestant dans l’idée que le salut et la compréhension de la Bible viennent par la foi et dans le recours direct à l’écriture sainte. Il vise le lecteur réformé plutôt que catholique. En cela il est bien protestant, mais il ne se situe pas une dynamique théocratique où la Bible devient l’instrument de la conquête du pouvoir. Il imagine sans doute qu’il est possible de vivre en bonne entente dans le royaume de France. Adeline précise que c’est une époque où quand les auteurs s’engagent religieusement, c’est qu’ils critiquent le protestantisme. La dédicace de Castellion lui semble singulière puisqu’il la fait à époque où on croit flatter le roi en critiquant le protestantisme. Anne intervient pour dire à quel point elle trouve la position de Castellion osée : il dit que « le faillir n’est pas dangereux » alors qu’à l’époque, il y a des polémiques sur parfois une simple virgule. Elle demande comment on peut interpréter l’expression « donner conseil » qui se trouve dans l’Avertissement, sachant que Castellion ne donne pas d’interprétation théologique de la Bible dans sa traduction. Adeline pense que Castellion veut dire par là qu’il donne un avis sans trancher. Anne estime que justement, il donne son avis puisqu’il choisit une leçon du texte, une façon spéciale de traduire, alors qu’il ne met aucune note pour se justifier ni pour éclairer le lecteur sur ses choix. Claire souligne l’ambiguïté d’un système où Castellion donne une version – et non LA version – qui relève du vraisemblable. Elle est recevable car vraisemblable. La question se pose essentiellement pour des passages de la Bible où les enjeux théologiques sont restreints, elle se pose vraiment dans le cas des realia. Dans leCantique pointe une lecture profane, mais Castellion ne le dit pas. Anne considère qu’il interprète donc tout en s’en défendant. Claire dit que, pour Castellion, la version est perfectible, mais que rien ne permet de savoir quand il est sûr de lui ou non. Fanny apporte un éclairage de médiéviste pour la question de l’historicité et du vieillissement de la langue avec la référence à la ballade en vieux langaige françois de Villon, trace fiable qui montre qu’on commence à avoir conscience de l’évolution de la langue. Avant, il y avait une sensibilité à la diatopie plutôt qu’à la diachronie, comme en témoignent les jeux sur les dialectes signalés à la dernière séance. Claire précise qu’à partir du XVIIe s., les révisions de la Bible sont justifiées par le vieillissement de la langue. Or, seul Castellion parle du vieillissement de la langue dans le corpus biblique. Fanny dit qu’en effet, sa référence vient du corpus profane. Claire pense que Castellion devait connaître ce genre de référence : il devait être conscient des travaux linguistiques chez les auteurs profanes. Cependant, il donne la première occurrence de la question dans la tradition biblique. Dès lors ce qui est intéressant aussi, c’est qu’il fasse le parallèle entre l’hébreu et le français : ce sont des langues humaines, l’hébreu n’est pas une langue divine. Il n’établit pas de hiérarchie de perfection, ne pose pas de problématique de la traduction comme déchéance. Fanny interroge Claire sur la métaphore d’Olivétan, le corbeau et le rossignol : sont-ce des animaux bibliques, de bestiaires, ou y a-t-il une référence profane à la poésie et au Roman de Renart ? Claire estime qu’il s’agit probablement d’une référence profane, car la référence linguistique est très importante ; or, le corbeau biblique n’a pas de dimension linguistique. Fanny cite les évêques qui se plaignent que leur auditoire s’endorme pendant le prêche, pour ne se réveiller que quand on parle du Roman de Renart. Aurélia ajoute qu’il s’agit d’une image compréhensible de tous, y compris des simples ; en outre, cela donne une bonne image du processus de traduction. Aurélia rappelle en outre que le rossignol est l’oiseau qui chante la nuit. Claire pose la question du destinataire : il n’est pas seulement lecteur, mais aussi auditeur. Le public n’est pas le même pour le péritexte et pour la traduction elle-même. Le péritexte est destiné au lecteur et à un nombre assez restreint de lecteurs, tandis que la traduction est destinée au plus grand nombre.

Gwendoline Llorca : “Les latinismes dans les sonnets de Góngora”

Portrait de Gongora, 1622 (source : wikipédia)

NB : toutes les traductions françaises des vers de Góngora fournies ci-dessous sont de Gwendoline Llorca.

Gwendoline rappelle que Góngora occupe une place à part dans la littérature espagnole. Son œuvre est peu volumineuse mais a marqué son époque. Elle a soulevé une polémique majeure chez les lettrés espagnols dès la parution du Polyphème et desSoledades en 1613 : certains d’entre eux considèrent Góngora comme le « prince de la poésie espagnole », tandis que d’autre le critiquent pour la complexité de son style jugé trop obscur et latinisant. Claire a parlé de l’idée de traduire pour les simples : Góngora fait l’inverse, il s’efforce de latiniser l’espagnol. Les partisans de Góngora y voient un ennoblissement de la langue, ses opposants une perversion de la dignité de la langue castillane. Góngora meurt en 1627 ; dès 1630, le Gongorisme est érigé en modèle grâce aux Leçons solennelles aux oeuvres de don Luis de Góngora, de l’historien royal José Pellicer. En tant que modèle, il est voué au désaveu : le renouveau littéraire espagnol qu’il a contribué à façonner, dans la mouvance large du baroque, perd de son actualité au fil de son épanouissement face au classicisme du XVIIIe siècle. Góngora perd la faveur des critiques au XIXe siècle : le latinisme qui innerve son oeuvre semble une aberration stylistique de mauvais goût. L’influence de Góngora sur la littérature espagnole est durable et traverse le XXe siècle : un cercle de poètes, la Génération de 27, revendique son héritage ; parmi eux se trouvent notamment Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda ou Dámaso Alonso. Góngora apparaît à nouveau comme le prince des poètes espagnols. Le nom de « Génération de 27 » provient de ce que ces poètes se sont réunis pour célébrer le tricentenaire de la mort de Góngora (1627) à son domicile. La syntaxe et le vocabulaire, le latinisme parfois obscur de Góngora, sont plus que jamais problématiques, puisqu’ils se sont encore davantage éloignés de la pratique courante de l’espagnol. La polémique n’est pas tout à fait éteinte. On pointe du doigt sa préciosité (son cultismo) plus que son obscurité, mais on lui fait un reproche constant à travers le temps : celui d’« inventer un nouveau dialecte » (Don José Manuel Quintana, Introduccion historica a una coleccion de poesias castellanas, art. III et V, cité par Ticknor dans Histoire de la littérature espagnole, Tome III, pp.58-59, cité par Lucien-Paul Thomas dans Le lyrisme et la préciosité cultistes en Espagne : étude historique et analytique, 1909, p.15 – disponible sur gallica). C’est le rapport à la langue qui est en question, la transposition dans la langue espagnole d’éléments idiomatiques propres au latin, et non l’imitation des Anciens. Le problème de la transposition, c’est que l’auteur doit transposer la sensation que procure une langue sans défigurer la langue d’arrivée. La démarche est d’autant plus intéressante qu’elle est consciente et expérimentale. Elle a pour ambition de faire progresser la langue par des expériences nouvelles, de la faire progresser par des rencontres. Pour illustrer cette idée de rencontres, Gwendoline s’intéresse au sonnet 84 de Góngora, qui date de 1600 et est écrit en espagnol, en latin, en italien et en portugais.

Las tablas del bajel despedazadas

(signum naufragii pium et crudele),

del tempio sacro, con le rotte vele,

Ficaraon nas paredes penduradas.

Del tiempo las injurias perdonadas,

et Orionis vi nimbosae stellae

raccoglio le smarrite pecorelle

nas ribeiras do Betis espalhadas.

Volveré a ser pastor, pues marinero

quel Dio non vuol, che sol suo strale sprona

do Austro os assopros e do Oceám as agoas;

haciendo al triste son, aunque grosero,

di questa canna, già selvaggia donna,

saudade a as feras, e aos penedos magoas.

Le latin disparaît dans les tercets. Fanny intervient alors pour dire que Raimbaut de Vaqueiras a choisi un parti similaire, mais dans le cadre du genre du descort, et sans la présence du latin. Le descort est une chanson du XIIe siècle en plusieurs langues romanes, sur le démembrement de la chanson traditionnelle. D’autres exemples de ce type existent, comme le souligne égalementAude, par exemple dans les Pays-Bas espagnols : il s’agit d’une réflexion sur la langue, sur la pratique multilingue. Gwendoline reprend le fil de son propos : cet exemple précis vaut surtout pour l’exploration de la mise au contact des langues, le procédé d’enrichissement mutuel. Il montre avant tout que le modèle latin est incontournable pour Góngora. La valeur du latin provient en partie de son caractère originel : l’historien de Napoléon III invente le terme de « latino-américains » pour l’élite créole, référence transparente s’il en est. Ce que souligne Calvo dans les années 1860, c’est que « les Latino-Américains ne sont pas des Indiens ou des nègres d’Afrique, allant tout nus ou couverts de plumes ». Autrement dit, ce sont des êtres civilisés. Il n’est rien de plus civilisé, de plus originel, que le latin, et nos langues nous le confirment par sa présence innervante. Dans prolongement de la culture humaniste, le latin est une référence essentielle chez Góngora, mais, contrairement aux latinistes humanistes, Góngora ne participe pas à la diffusion et à l’élaboration d’un savoir théorique et pratique, il ne traduit pas. Son œuvre n’est pas tournée vers la vulgarisation mais vers l’érudition. Góngora amène, incorpore des éléments idiomatiques latins à l’espagnol, en nourrissant celui-ci de l’esprit autant que des vestiges du latin. Plutôt que « traducteur », Góngora serait donc un « traduiteur » au sens du Dictionnaire du Moyen Français, de « guide » ou de « conducteur », à savoir celui qui fait passer d’un lieu à un autre. Góngora guide la langue espagnole vers des terres encore jamais foulées. Le terme de « traducteur » est popularisé aux XVIe et XVIIe siècles. Ainsi, il ne s’agit pas, pour Góngora, de diffuser un savoir, mais d’infuser ses œuvres de son érudition et de son savoir : il opère un déplacement du terrain didactique au terrain littéraire et esthétique. Il enrichit une langue vulgaire déjà largement diffusée et légitimée par la Renaissance. La gratuité apparente de la référence latine recouvre en réalité une recherche stylistique et linguistique autour de la compénétration des langues et de la pénétrabilité de leurs frontières. Góngora sollicite le lecteur, repousse les limites de la compréhension : son discours s’enrichit du regard porté sur la compréhension et sur la profondeur de la langue. Il implique le lecteur dans le déchiffrement d’un espagnol impérial, familier et singulier à la fois, et pose la question de la littéralité. Le latinisme de Góngora s’exprime d’abord par la syntaxe, puis par des choix lexicaux.

I. La Syntaxe latinisante de Góngora

Tout un ensemble de traits paraissent typiquement latins : Góngora privilégie les propositions infinitives, utilise des expressions directement issues du latin, sans qu’elles paraissent en opposition avec les traductions espagnoles. Par exemple, dans le sonnet sonnet 55, l’expression « tantas… cuantas », strophe 1, est un balancement typiquement latin (cf. par exemple Tite-Live,6, 34, 1, quanto magis tranquilla omnia foris erant, tanto miseriae plebis crescebant, “plus la tranquillité était grande partout à l’extérieur, plus la misère du peuple allait en croissant”) :

Al tramontar del sol, la ninfa mía,

de flores despojando el verde llano,

cuantas troncaba la hermosa mano,

tantas el blanco pie crecer hacía.

Au coucher du soleil ma nymphe bien-aimée / de ses fleurs dépouillait la plaine verdoyante : / chaque fleur qu’arrachait la menotte charmante / en voyait croître une autre sous sa blanche foulée.

Dans ce même sonnet, le traitement des verbes qui soulignent la durée dans le passé est également une marque de latinisme : Góngora utilise des gérondifs présents plutôt que des imparfaits. Ces gérondifs présents peuvent s’interpréter sur le modèle de l’ablatif absolu, ou alors comme par le biais d’une construction avec le verbe « être » sous entendu (estaba despojando) – ellipse très courante en latin mais pas en espagnol. Dans les deux cas, il faut interpréter ce passage par une forme de latinisme. Dans le même sonnet 55, Góngora privilégie la forme latine de la possession, mais cela est très courant dans la langue poétique. Dans le sonnet 163 (27 août 1623), on observe un retour de la construction latine « non tam … quam » :

Menos solicitó veloz saeta

destinada señal, que mordió aguda;

agonal carro por la arena muda

no coronó con más silencio meta,

que presurosa corre, que secreta,

a su fin nuestra edad. A quien lo duda

(fiera que sea de razón desnuda)

cada sol repetido es un cometa.

Confiésalo Cartago, ¿y tú lo ignoras?

Peligro corres, Licio, si porfías

en seguir sombras y abrazar engaños.

Mal te perdonarán a ti las horas,

las horas que limando están los días,

los días que royendo están los años.

Moins se hâte la flèche de quérir empressée / le point de mire admis, qu’elle mord du rivet ; / et le char olympique sur le sable muet / franchit moins silencieux la pierre d’arrivée / que ne courent pressées, que ne courent secrètes / vers leur fin nos années. / À tous ceux qui commettent / l’erreur d’en douter (insensés dignes des bêtes) /chaque révolution est telle une comète. // Carthages le confesse, tu voudrais l’ignorer / Tu cours un grand danger, Licius, si tu t’éreintes / à chercher des ombres et de mensonges l’étreinte. / Tu n’as de l’heure aucune faveur à espérer, / ces heures qui s’affairent d’élimer les journées, / les journées affairées à ronger les années.

La position de l’adjectif dans « que presurosa, que secreta » évoque le «quam » latin, sur le modèle : « non tam praeclarum est scire Latine quam turpe nescire ». Cette construction est elle-même dédoublée en deux images : le point-virgule, qu’il soit l’oeuvre de l’éditeur ou de l’auteur, marque la difficulté à articuler les deux images, difficulté liée à l’absence générale de l’article, qui est osée. Ceci est typique de Góngora : il préfère qualifier le nom avec des adjectifs plutôt que le déterminer par l’article. Ce procédé contribue à la densité du style gongorien. Aude intervient alors pour poser une question : cette ellipse de l’article participe-t-elle à un effet de personnification ? Paule surenchérit : ne serait-elle pas aussi typique d’une certaine conception du style poétique amoureux ? Ce serait a marque à la fois d’un style dense et du registre amoureux. Gwendoline répond que selon elle, il n’y a pas vraiment de registre amoureux, mais plus une forme de snobisme, un parti pris esthétique. Les sonnets amoureux de Góngora sont connus pour leur froideur : ils sont bien écrits, mais il n’y a pas de sentiment. Paule pense que le style rappelle cependant une tradition. Pour Aude, il y a toute une réflexion sur la séduction et un lien avec le pétrarquisme : il y a donc un rapport avec un registre amoureux. Paule évoque Marino, qui écrit aussi un sonnet sans article. Gwendoline trouve la piste intéressante, mais souligne quand-même le peu de faits amoureux présents dans la vie de Góngora. Fanny souligne le problème délicat du lien entre l’amour de la langue et l’amour tout court : c’est un problème complexe car l’art d’aimer et l’art d’écrire se confondent, si bien qu’il faut davantage poser la question en termes de tradition qu’en termes d’expérience amoureuse. Il y a une totale équivalence de « j’aime » et de « je chante » : le bien dire se confond avec le bien aimer (ce qui pose d’ailleurs des problèmes en termes de sincérité, qui doit être postulée, mais peut être remise en cause par le « mesdisant » : celui qui utilise sa maîtrise de la langue sans respecter cette clause de sincérité). Gwendoline reprend le fil de son propos avec le sonnet 71, qui manifeste une reprise de la même construction du « quam », mais de façon pléthorique, car il faut attendre le premier tercet pour arriver au « quam » : Il faut attendre la pointe pour avoir le sens complet de la composition :

No destrozada nave en roca dura

Tocó la playa más arrepentida,

Ni pajarilla de la red tendida

Voló más temeroso a la espesura;

Bella ninfa la planta mal segura

No tan alborotada ni afligida.

Hurtó de verde prado, que escondida

Víbora regalaba en su verdura,

Como yo, Amor, la condición airada,

Las rubias trenzas y la vista bella

Huyendo voy, con pie ya desatado,

De mi enemiga en vano celebrada.

Adiós, ninfa crüel; quedaos con ella,

Dura roca, red de oro, alegre prado.

Nul navire, malmené par les rochers cruels, / N’a regagné la plage plus chargé de regrets, / Ni oisillon volé loin des raides filets / Plus apeuré, vers l’épaisse sylve et le ciel ; // Et jamais belle nymphe au talon chevrotant / Ne s’est enfuie plus en alarme et affligée / De la verte prairie où s’abritant, cachée / Au creux de sa verdure, une vipère attend, // Que je ne fuis, ô Cupidon, le port hautain, / Les blondes tresses, et la vision enchanteresse / – M’échappant en courant d’un pied délié enfin – // De mon ennemie, inutilement chérie. / Adieu nymphe cruelle ; je vous la laisse / Durs rochers, filets dorés, joyeuse prairie.

Le latinisme, sur le plan syntaxique, consiste donc principalement en une certaine complexité liée à l’abondance des propositions. Le latinisme se place dans une pratique générale de la langue. C’est un latinisme ordinaire, admis en espagnol, mais dont la prolifération le rend extraordinaire : il dépasse largement les limites de la tradition castillane. La longueur des phrases n’est pas en soi problématique, mais c’est l’articulation d’expressions latinisantes et de figures de style au sein de phrases longues qui confère aux textes de Góngora une densité typiquement latine. Ainsi, la séparation du démonstratif (déterminant) et du nom par deux vers est possible en espagnol, mais pas courante. Gwendoline analyse rapidement deux autres marques de la densité latine visible chez Góngora. Dans le sonnet 59, sans recourir à des expressions latinisantes per se, Góngora recrée une densité linguistique proche de celle du latin, par l’imbrication de propositions qui ne sont pas simplement juxtaposées, et que la construction en chiasme vient perturber :

Suspiros tristes, lágrimas cansadas,

que lanza el corazón, los ojos llueven,

los troncos bañan y las ramas mueven

de estas plantas a Alcides consagradas;

Les tristes soupirs, les pleurs fatigués/ que pousse le coeur, et des yeux ont plu, / baignent les troncs et les branches remuent / de ces plantes, à Hercule dédiées ;

L’ordre des mots n’est pas radicalement bouleversé, mais il est suffisamment bousculé pour demander au lecteur une attention particulière. Ainsi, tout comme le latiniste, le lecteur de Góngora devra prêter attention au genre et au nombre de chaque mot, plutôt que de se laisser porter par l’adjacence habituelle des éléments d’un groupe nominal, comme l’illustre le début de l’inscription pour le sépulcre de Dominico Greco (sonnet 140) :

Esta en forma elegante, ¡oh peregrino!,

de pórfido luciente dura llave,

el pincel niega al mundo más suave

que dio espíritu a leño, vida a lino.

Porphyre étincelant aux allures choisies, / ô pèlerin, impitoyablement ce sceau / prive à jamais le monde du plus doux des pinceaux, / qui insufflait au bois et à la toile vie.

Dans le sonnet 70, on voit un exemple d’un procédé très courant chez Góngora : l’antéposition d’une proposition relative complexe avant l’apparition du verbe principal, ce qui est typiquement latin et très classique dans sonnets de Góngora, en particulier dans les premiers vers des sonnets, procédé qui sert à créer un effet de suspens :

La dulce boca que a gustar convida

Un humor entre perlas distilado,

Y a no invidiar aquel licor sagrado

Que a Júpiter ministra el garzón de Ida,

Amantes, no toquéis, si queréis vida;

Porque entre un labio y otro colorado

Amor está, de su veneno armado,

Cual entre flor y flor sierpe escondida.

La délicieuse bouche, [à laquelle, sucrée, / le nectar distillé par ses perles convie, / par l’échanson troyen à Jupiter versée / – portant à dédaigner la divine ambroisie ] // Amants, n’y touchez point, si vous désirez vivre ; / car embusqué au creux de deux lèvres carmin / se tient le dieu Amour, armé de son venin. / comme guette tapie entre deux fleurs la guivre.

Des effets d’emphase en résultent, comme en témoignent encore les sonnets 140 et 70. Cette structure – imbrication des propositions – typique du style de Góngora constitue une mise en abyme des relations que chaque élément entretient avec le reste. Elle est fréquente également dans le Polyphème et les Soledades, mais le forme du sonnet force à une concision particulière. Si on compare les sonnets aux grands poèmes polémiques de Góngora, par exemple aux premiers vers de la Solitude première, il est évident que la contrainte des quatorze vers rend difficile la prolifération de propositions (en particulier juxtaposées) :

Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa (media luna las armas de su frente, y el Sol todos los rayos de su pelo), luciente honor del cielo, en campos de zafiro pace estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas da al mar, que condolido, fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arïón dulce instrumento.

C’était de l’année la saison fleurie, / où le ravisseur déguisé d’Europe/ (deux demi-lunes pour armes à son front / et le Soleil entier pour rayonnante chevelure), / brillant honneur du ciel, / dans des champs de saphir broute les étoiles, / quand celui qui, plus digne de remplir la coupe / de Jupiter que l’échanson de l’Ida, / naufragé, dédaigné, et absent, / (de) douces plaintes d’amour emplies de larmes / verse à la mer, qui compatissante, / offrit aux ondes et au vent / ces pleurs infortunés, / comme un nouvel instrument mélodieux d’Arïon.

Sur ce point, il est intéressant de noter que les poètes espagnols contemporains de Góngora ont souvent fait le choix de traduire les épigrammes latins par des sonnets espagnols, voyant dans cette forme ramassée le moyen de déployer des figures paradoxales et de cultiver la fameuse pointe, dans l’esprit de l’épigramme latin. Certains sonnets de Góngora sont d’ailleurs épigrammatiques, mais du coup, le poème est moins dense, plus lourd. Pour résumer sur la syntaxe : c’est la densité latine que Góngora cherche à donner à son texte.

II. Le lexique latinisant de Góngora

Le "Biscione", ou guivre, un des emblème de la ville de Milan et de la maison Visconte (source : wikipédia)

Les choix lexicaux témoignent également d’un idéal esthétique où le latin joue un rôle déterminant. La recherche dans le vocabulaire émane de la volonté de surprendre, d’utiliser les richesses de la langue en prenant un dérivé moins fréquent que le terme courant. Par exemple, dans le sonnet 70 (cité plus haut), Gwendoline traduit par « guivre » (premier quatrain, en gras) « sierpe », qui est déjà un archaïsme dans le poème de Góngora (il aurait pu utiliser « serpiente », plus courant). De plus, « sierpe » est un mot très peu usité. Góngora privilégie les mots directement empruntés au latin : dans le sonnet 163 (deuxième quatrain, en gras), il préfère « saeta », issu du latin « sagitta », plutôt que « flecha », du français « flèche », à rapprocher de l’allemand « fliuca ». Góngora privilégie ainsi le choix de l’origine, de l’étymologie, plutôt que ce qui dérive des autres langues. Il se tourne aussi vers l’étymologie des mots pour en enrichir le sens. Par exemple, dans le sonnet 2 (1582), dédié à Cordoue dont il est originaire, il choisit d’orthographier « Dauro » plutôt que « Darro », qui existe déjà à l’époque : il insiste ainsi sur l’étymologie aurifère du fleuve, en contraste avec le Guadalquivir, noble mais pauvre :

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas

de honor, de majestad, de gallardía !

¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,

de arenas nobles, ya que no doradas !

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas

que privilegia el cielo y dora el dia !

¡Oh siempre gloriosa patria mia

tanto por plumas cuanto por espadas !

¡Si entre aquellas ruinas y despojos

que enriquece Genil y Dauro baña

tu memoria no fué alimento mío,

nunca merezcan mis ausentes ojos

ver tu muro, tus torres y tu río,

tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España !

Ô muraille éminente, et vous, tours couronnées / de bravoure et de majesté, de chevalerie ! / Ô grand Guadalquivir, grand roi d’Andalousie,/ Au sable noble bien qu’il ne soit d’or doté ! // Ô plaine fertile, ô montagnes fier dressées, / à qui sourit le ciel et que dore le jour ! / Ô patrie qui est mienne, glorieuse toujours / tant par l’encre des plumes que le sang des épées ! // Parmi toutes ces ruines et parmi ces dépouilles / qu’enrichit le Génil et que le Darro mouille, / si je ne fus nourri de ta douce mémoire, // qu’indignes à jamais soient mes yeux de revoir / ta muraille et tes tours, ta plaine et ta montagne, / et ton fleuve, ô patrie, toi, la fleur de l’Espagne !

Góngora n’emploie pas beaucoup de néologisme calqués du latin, il ne fait pas comme les humanistes précédents qui vont plus créer, il ne s’octroie pas ce genre de liberté avec la langue, bien que quelques rares exemples en témoignent (hispanisation du verbe « apologare » par exemple). Néanmoins, on note la présence de termes qui correspondent moins au monde espagnol que romain : les nymphes, les dieux gréco-romains, les références géographiques ou historiques. Ce phénomène rappelle l’atmosphère érudite de l’humanisme du XVIe siècle. Dans le sonnet sur la brièveté de la vie (sonnet 163, cité plus haut), on ne voit aucune référence à l’Espagne contemporaine, mais à l’Antiquité, avec les chars et Carthage. L’adjectif « agonal », qui désigne les fêtes en l’honneur du dieu Janus (Jano o Agonio), induit l’utilisation du mot « meta » en un sens historique et étymologique et non au sens plus courant d’objectif ou de but. Il n’est pas rare que Góngora sollicite ainsi les compétences du lecteur, en chargeant certains termes d’un sens plus proche du sens latin que de la pratique espagnole courante. Le champ lexical renforce le sentiment de continuité entre le monde antique et le monde des lecteurs du XVIe siècle. Finalement, Góngora est plus dans une littérature de la connivence que dans une idée de diffusion.

Conclusion

Discussion

Anne souhaite rebondir sur la question de la traduction de Góngora par du lexique ancien et moyen français que Pauline a suggérée. Elle n’est pas convaincue par cette proposition, car si l’on passe par le filtre de l’ancien français, on ne renvoie pas au même archaïsme que le latin.

Aude souligne que, à ses yeux, les analyses sur le latinisme dans ses emplois syntaxiques sont stimulantes et justes. Elle propose de rapporter tout ça aux usages précédents en langue vulgaire : il serait intéressant de montrer que non seulement il y a des latinismes parce que Góngora emprunte au latin, mais aussi qu’il emprunte des usages nouveaux par rapport aux usages latinisants déjà présents avant. Elle opère un rapprochement entre les sonnets qui empruntent la forme tam… quam et la comparaison épique : la distance d’un terme à l’autre de la comparaison est courant ; par contre, commencer par la négation et le comparant lui semble très nouveau.

Pour revenir sur la « saiete » et la « saieta », Aude n’est pas sûre que ce soit un latinisme, car « flecha » est peu usité en poésie à l’époque. Paulepense que c’est peut-être un italianisme. Aude préconise de voir où est l’effet précisément. Paul-Victor demande si Góngora connaissait l’italien.Gwendoline dit qu’il lit assurément Pétrarque. Paule souligne qu’il y a un autre versant important à explorer, le néo-latin.

Pauline revient sur le côté distendu du style et demande si ce phénomène est lié à la forme du sonnet. Gwendoline souligne que Góngora ne fait pas quelque chose qui n’existe pas, mais qu’il distend, qu’il exerce une tension sur la langue.

Adeline rappelle qu’à la même époque, en France, on observe un même travail stylistique : il s’agit de torturer la syntaxe, le vers, chez Sponde ou d’Aubigné par exemple. Elle demande si des influences sont possibles, si Góngora parlait français. Gwendoline ne le sait pas, mais souligne qu’à l’époque, la France et l’Espagne ne s’entendaient guère : l’Espagne est ouverte à l’italien, au portugais, mais pas trop à tout ce qui est français. Elle achèvera d’ailleurs la séance sur la lecture d’un sonnet sur la mort d’Henri IV, qui ne semble très triste à personne…

Anne demande si Góngora s’explique de sa pratique dans des textes théoriques ou des paratextes, ou tout simplement dans ses compositions poétiques. Gwendoline répond qu’il ne le fait pas car beaucoup d’autres le font pour lui. Il est en querelle littéraire permanente avec Lope de Vega et Quevedo. Il triomphe en 1630, après sa mort. Parmi les pro-Góngora, on compte Baltasar Gracian.

Paul-Victor s’intéresse aux allusions au Nouveau Monde : quelles sont les sources de Góngora ? Gwendoline répond qu’il lit des rapports de commandants qui reviennent des Indes, qu’il a accès aux bibliothèques des Jésuites. Paul-Victor lance un appel désespéré : qui connaît Lopez de Gomara, pourquoi son texte a-t-il été interdit ? Il y a très peu d’informations sur le sujet semble-t-il, or Lopez de Gomara l’intéresse. Malheureusement, personne dans l’assistance ne peut l’aider…

Compte rendu par Anne Debrosse et Aurélia Tamburini