CR Chorea : Traduire – séance du 6 octobre 2012

19 personnes sont présentes : Anne Debrosse, Fanny Oudin, Aurélia Tamburini, Mathieu Ferrand, Laetitia Lorgeoux, Nicolas Kiès, Marie Saint Martin, Pauline Lambert, Sylvain Garnier, Charlotte Segonzac, Aude Plagnard, Céline Fournial, Marie Goupil, Ivana Velimirac, Hélène Vu Than, Diane Robin, Adeline Lionetto-Hesters, Henri Simmoneau, Paul-Victor Desarbres.

Introduction

Anne Debrosse ouvre la première séance de l’année du séminaire par un mot d’accueil et lance le tour de table afin que chaque participant se présente. Aurélia Tamburini présente l’introduction générale du thème “traduire au XVIe siècle”. Elle propose ensuite une lecture commentée de la dédicace d’Antoine Le Maçon à Marguerite de Navarre à l’occasion de sa traduction duDécaméron de Boccace (Paris, chez Etienne Roffet, 1545, BNF, RES-Y2-206, exemplaire numérisé. NB : l’orthographe et la ponctuation ont ici été modernisés). Nous intercalons en italiques les commentaires :

“À TRÈS HAUTE ET TRÈS ILLUSTRE princesse Marguerite de France, sœur unique du Roi, Reine de Navarre, Duchesse d’Alençon, et de Berry : Antoine Le Maçon conseiller dudit seigneur, Receveur général de ses finances en Bourgogne, Trésorier de l’extraordinaire de ses guerres, et notre très humble secrétaire, perpétuelle félicité.”

Le traducteur commence par rappeler les circonstances de la commande :

“S’il vous souvient (ma dame) du temps que vous fîtes séjour de quatre ou cinq mois à Paris, durant lequel vous me commandâtes (me voyant venu nouvellement de Florence, ou j’avais séjourné un an entier) vous faire lecture d’aucunes nouvelles du Décaméron de Boccace. Après laquelle il vous plut me commander de traduire tout le livre en notre langue française, m’assurant qu’il serait trouvé beau, et plaisant.”

Le traducteur rappelle les raisons de ses craintes de ne pas être à la hauteur de la tâche : topos de modestie, mais aussi louange de la langue de Boccace (chose rare, il le compare même aux Anciens : Cicéron et Démosthène, en les mettant tous trois sur un pied d’égalité) et crainte que la langue française ne soit pas à la hauteur. Au passage, il épingle la précédente traduction française du Décaméron, jugée médiocre :

“Je vous fis lors réponse que je sentais mes forces trop faibles pour entreprendre une telle œuvre. Et mes raisons étaient, que Boccace avait été (comme j’ai toujours ouï dire aux plus savants) l’homme de toute l’Italie qui a par aventure le mieux écrit en sa langue que nul autre fit oncques, voire, jusqu’à soutenir que Cicéron, ni Démosthène n’avaient point mieux, ni plus proprement et aisément parlé, l’un en latin et l’autre en grec, que Boccace avait fait en toscan ; et davantage, l’avais ouï dire à plusieurs de sa nation, qu’ils ne pouvaient penser, ni croire, qu’il fût possible qu’on le sût bien traduire en français, ni dire tout ce qu’il avait dit : même ayant vu par ci devant quelque telle quelle traduction qu’aucuns qui se sont voulu mêler de le traduire, qui y ont si très mal besogné qu’il n’est possible de plus. Et eux pensant que cette traduction fut le mieux qu’on eût su écrire en français ont voulu aussi inférer, qu’on ne l’eût su mieux rendre en notre langue qu’il était en ladite traduction : avec ce je confesserai certes, qu’en ce temps-là trop plus qu’à cette heure mon opinion était, que notre langue ne fut si riche de termes, et vocables, comme la leur.”

Nouvelle excuse du traducteur : il ne maîtrise pas le “bon” français, car il parle un patois régional. C’est en fait surtout l’occasion de rappeler la politique d’illustration du français menée par François Ier. Tout du long de cette dédicace/préface, il insiste également sur le fait que cette traduction lui a été personnellement commandée par Marguerite de Navarre :

“Après cela ma principale (ce me semble) et plus raisonnable excuse était, la connaissance que j’avais de moi-même qui suis natif du pays de Dauphiné, où le langage maternel est trop éloigné du bon français, et qui n’avais encore jamais pensé à traduire aucune chose, sachant très bien que je ne saurais si bien faire, que je n’en reçusse plutôt blâme que louange, vu mon état et profession, qui requièrent employer le temps à autre chose qu’à traduire livres. Toutefois, ma dame, il ne vous plut recevoir aucune de mes excuses, et me remontrâtes qu’il ne fallait point que les Toscans fussent en telle erreur de croire, que leur Boccace ne pût être représenté en notre langue, aussi bien qu’il [l’]est en la leur, étant la nôtre devenue si riche, et copieuse, depuis l’avènement à la couronne du roi votre frère, qu’on n’a jamais écrit aucune chose en autres langues qui ne se puisse bien dire en cette-ci : demeurant votre volonté arrêtée que je le traduisisse quand j’en aurai le loisir.”

Le passage qui suit est intéressant pour nous car le traducteur y expose assez précisément la manière dont il s’y est pris pour traduire le Décaméron : il a commencé par traduire séparément quelques nouvelles qui lui plaisaient, puis, après avoir fait voir son travail, il a traduit le livre entier chronologiquement, du début à la fin :

“Quoi voyant, et désirant toute ma vie faire plus, si je pouvais, que le possible pour vous obéir, je commençai de là à quelque temps à traduire une desdites nouvelles, puis deux, puis trois : et finalement jusqu’au nombre de dix, ou douze, des plus belles que je sus choisir : lesquelles je laissai voir après, tant à ceux de la nation toscane que de la nôtre, qui tous me firent accroire qu’elles étaient (sinon bien) au moins très fidèlement traduites. Par quoi me laissant ainsi doucement tromper (si tromperie [il] y a) je me suis depuis mis à le commencer par un bout, et le finir par l’autre : ayant en toute ma traduction pris peine de ne dire en notre langue [ni] plus ni moins que Boccace a fait en la sienne, en quoi vous pourrez être assurée, ma dame, que le désir d’en recevoir aucune louange n’a tant eu de force à le me faire commencer, et achever, comme le seul commandement qu’il vous a plu m’en faire par plusieurs fois.”

Le Maçon aborde à présent un autre point : la réception de son texte. Dans le passage assez complexe qui suit, il développe, en les mêlant, deux questions tout à fait distinctes :

- la première est la peur de se voir reprocher d’avoir occupé son temps à la traduction, alors qu’il a par ailleurs de lourdes charges officielles (voir le rappel de ces charges dans la salutation initiale). Il répond à cette objection en rappelant une fois de plus qu’il s’agit d’une commande à laquelle il ne pouvait se dérober, et en assurant que ses occupations officielles ont toujours primé.

- la seconde concerne davantage la réception du texte lui-même, qui pourrait être jugé futile, voire licencieux. Là encore, l’argument de la commande peut être mis en avant, mais Le Maçon convoque également les propres arguments de Boccace pour défendre son livre : c’est au lecteur de prendre dans le livre ce qu’il y trouvera de bon.

“Mais quand je l’ai depuis vu, et revu, pour le cuider faire mettre en lumière, je suis entré en un doute, comme Boccace même entra en plusieurs, pensant certainement qu’il s’en trouvera bien quelques uns entre ceux qui ne servent en ce monde que de reprendre les œuvres d’autrui, ou si mieux ne savent, s’en moquer plutôt qu’ils ne sauraient imiter ceux qu’ils reprennent, et pareillement, quelques femmes dédaigneuses et sucrées qui s’esbahiront (s’ils se mettent à lire, ou écouter tout le livre, trouvant, peut-être, en quelques lieux aucunes nouvelles, qui sont follâtres, et plaisantes) comment moi tant chargé de gros[ses] affaires publiques, me suis amusé à les traduire. Autres diront, puisque je me voulais mêler de traduire d’italien en français, que j’eusse mieux fait d’employer le temps à quelque autre œuvre de plus grand fruit. À quoi je veux bien répondre, et assurer les premiers, que je n’y ai jamais consommé jour ni heure, si ce n’a été, que pour vous obéir, ou pour quelque fois récréer l’entendement. Et que quand les affaires ont duré, et qu’on m’a fait cet honneur de m’y employer, j’ai laissé reposer cette œuvre, et me suis parforcé de faire mon devoir en ce que j’ai manié au contentement du roi, et de ses principaux ministres. Et quant aux autres qui voudront dire, que je devais dépendre le temps à traduire quelque autre livre de plus grand fruit, j’employerai pour moi en cet endroit, ce que Boccace dit au proème de sa quatrième journée, et à la conclusion de son livre où je l’ai remis. Les assurant bien qu’ils ne virent par aventure de leur vie œuvre de plaisir d’où l’on put plus cueillir de fruit qu’on fera de cette-ci, s’ils l’y veuillent bien chercher : aussi qui en voudra faire mal son profit, le livre ne les en gardera point.”

Pour finir, de manière tout à fait traditionnelle le traducteur invoque la protection et le soutien de sa commanditaire, et conlut par une jolie formule.

Mais s’il vous plaît, ma dame (puisque le tout provient de votre commandement et bon vouloir) faire tant de bien à Boccace qui a fait le livre, et à moi, qui l’ai traduit par votre dit commandement, tant d’honneur que d’avouer ledit livre pour bon et digne d’être vu par tout, vous clorrez la bouche à tous ceux qui voudront médire de Boccace et se moquer de moi : qui de tant moins me soucierai de leur présomptueux, et téméraire parler, comme plus j’estime, et haut loue, votre bon jugement, accompagné de l’autorité, et grandeur de votre tant favorable protection, soutien, et aveu : sous la conduite desquels notre Florentin va assurément commencer à parler le commun langage français ainsi que vous orrez présentement.”

Les auteurs de tous siècles semblent communiquer sans problème dans cette fameuse fresque de Raphaël, Le Parnasse, Chambre de la Signature, Vatican, 1509-1510 (source : wga)

Discussion

Adeline Lionetto-Hesters souligne que la question des rapports de la traduction au XVIe siècle avec l’évangélisme n’a pas été abordée dans l’introduction. C’est effectivement une vaste question très intéressante qui sera, on l’espère, évoquée par Claire Placial lors de son intervention (2e séance).

Marie Saint Martin suggère de rajouter à la bibliographie Claude Hagège, qui apporte un éclairage linguistique et technique à la question de la traduction. Il aborde également les difficultés de l’évangélisation et celles des liens entre la traduction, le langage et l’idée.

Fanny Oudin revient sur le texte de Le Maçon et propose une mise en perspective avec le Moyen Age : la question du parallèle avec son travail lui paraît pouvoir être reliée à un topos très fréquent dans les prologues des œuvres médiévales : « eschiver oisiveté ». Il s’agit de justifier le travail entrepris par son utilité : quoique le sujet puisse éventuellement paraître futile, l’effort lui-même a une valeur morale au plan personnel, car en entreprenant ce travail, l’auteur évite de rester inactif, l’oisiveté étant, comme chacun sait, la mère de tous les vices. Dans cette perspective, les auteurs mettent souvent l’accent sur le labeur que représente la mise à l’écrit d’un texte (par exemple Marie de France). Dans le cas de la traduction, ce travail est redoublé par celui que représente la transposition d’une langue à l’autre. Antoine Le Maçon, dans son prologue, travaille peut-être ce topos, qui pour lui n’est plus valable, puisque ce travail entre en concurrence avec un autre labeur plus sérieux. Il devient donc un délassement, comme il le dit – mais un délassement qui reste de l’ordre du labeur. Le contexte de cette tradition des prologues peut éclairer son insistance sur ses fonctions à la cour. Parmi les autres topoï de prologues que l’on peut trouver ici, il y a la diatribe contre les médisants, qui donne forme à la réception imaginaire de l’oeuvre. Et puis on retrouve bien sûr au début de la dédicace le topos de modestie, qui joue en grande partie à travers des comparaisons – comme souvent : comparaison avec la grandeur du dédicataire, et comparaison, ici, avec la grandeur de l’oeuvre source et de son auteur. Ce point paraît propre aux traductions et inscrit aussi la traduction dans une relation de rivalité, plus ou moins assumée, avec l’oeuvre traduite. À ce propos, il semble qu’une grande nouveauté de la Renaissance et de cette préface, c’est que Boccace soit loué pour ses œuvres vernaculaires. Au Moyen Âge, il est plutôt lu, loué et imité pour ses œuvres latines, comme le De mulieribus claris, dont Christine de Pizan s’inspire librement pour La Cité des Dames. Un autre point qui paraît intéressant et qui ne relève plus forcément, cette fois, de la topique (mais qui peut aussi se trouver parfois), est le motif du passage de la lecture à la traduction. Il met en rapport, en quelque sorte, deux manières de donner vie à l’oeuvre et de faire « passer sur la langue » un texte : son oralisation, et sa traduction. Il semble qu’il y a là quelque chose d’important.

Aurélia répond que cette mise en avant de l’oralité est peut-être ici spécifiquement liée au genre de la nouvelle. Elles sont toujours racontées, lues, mises en scène dans une oralisation. Commencer la dédicace par le rappel de la lecture à haute voix du Décaméron fait partie de ce topos de l’oralisation ; même s’il s’agit ici certainement plus que d’une “mise en scène” préfacielle, on peut penser que la scène a réellement eu lieu (et il serait intéressant de savoir si le texte a été lu en italien ou traduit simultanément en français, ou lu dans la traduction française précédente, mais Le Maçon ne le dit pas).

Fanny souligne qu’il y a déjà néanmoins une différence entre improvisation et rapport au livre, qui vient s’insérer comme médiateur opaque entre deux énonciations.

Aude Plagnard ajoute que l’on retrouve le même genre de prologue dans les textes espagnols de la même époque : rappel de la commande, questionnement sur la capacité de la langue, expression du type “faire parler le florentin en langue espagnole”. Cependant, concernant les textes épiques il n’est pas du tout fait mention de lectures publiques, contrairement aux nouvelles. Pour enrichir les informations bibliographiques, elle signale le projet franco-allemand (Lille-Munich) “Eurolab” sur le développement des langues vernaculaires en Europe occidentale (fin XVe – XVIe siècle). Ce projet s’intéresse au travail des ateliers d’imprimeurs, aux langues de cour, à la langue militaire… Une publication serait prévue d’ici un ou deux ans.

Toujours dans les outils, Anne Debrosse signale l’HTLF (Histoire de la traduction en langue française), qui devrait aussi faire l’ojbet d’une publication papier dans un ou deux ans pour le XVIe siècle.

Marie rappelle l’existence du Projet ANR “Hermès” sur l’herméneutique (Françoise Lavocat) .

Aurélia rappelle l’existence de différents répertoires de traductions, comme celui de Jean Balsamo, Vito Castiglione Minischetti et Giovanni Dotoli,Les traductions de l’italien en français au XVIe siècle, 2009 (Voir la bibliographie).

Mathieu Ferrand : “Quand le français s’invite au collège. La pratique du thème latin dans l’université parisienne au début du XVIe siècle”.

Mathieu Ferrand prépare actuellement une thèse sur le théâtre scolaire, donc essentiellement néo-latin, dans les collèges des universités parisiennes.

Dans les collèges, le théâtre est un support d’apprentissage linguistique. Or la traduction également fait partie de ces outils d’apprentissage, ce qui a amené Mathieu à s’y intéresser. Il commence par rappeler que l’usage du français, comme de toute autre langue vernaculaire, est prohibé dans les règlements des universités. Toutefois, il a la preuve qu’on y joue parfois des pièces en français, et, semble-t-il, sous le regard des maîtres. Il suppose donc qu’il y a une pratique différente derrière les règlements sévères. Cette intervention est l’occasion de tenter de faire le point sur ces pratiques.

Il faut commencer par rappeler ce qu’est un collège au XVIe siècle : le collège est à l’origine un lieu d’hébergement qui loge gratuitement les étudiants pauvres, ce qui permet à ces “boursiers” de suivre les cours de l’université. Mais il connaît rapidement des évolutions : les collèges commencent à proposer eux-mêmes des cours, et face au succès rencontré, ils accueillent des externes et des pensionnaires payants. Ainsi, l’enseignement des universités se déplace peu à peu dans les collèges.

La présence du français dans les collèges passe notamment par la pratique de la traduction, en particulier par le thème latin, pratiqué comme moyen d’apprentissage du latin. Mathieu rappelle que lors de cet exercice de traduction, la langue-cible est le latin, ce qui change beaucoup de choses par rapport aux problématiques évoquées dans l’introduction générale du séminaire. Lors de ses recherches, il a donc découvert des traces de ce français utilisé comme langue de savoir, support de l’apprentissage, ce qui est peu documenté et peu su.

I- La langue des étudiants : un sabir franco-latin

Le latin est la langue obligatoire de tous les étudiants, et les contrevenants s’exposent à des sanctions sévères d’après les statuts des collèges. Toutefois, la maîtrise de la langue latine n’en est pas bonne pour autant, et certains professeurs déplorent le très mauvais niveau de leurs étudiants. Le “manuel de bon latin” de Maturin Cordier (1530) témoigne du niveau de latin dans ses classes, puisqu’il y recense les expressions fautives, en propose la correction et parfois la traduction française. Le professeur s’appuie en effet volontiers sur la langue vernaculaire. Son but est de dissocier nettement les deux systèmes linguistiques, de rendre chaque langue à son génie propre. Le manuel, qui imagine parfois un jeu de questions-réponses, donne sans doute une idée des échanges qui avaient lieu en classe.

II- Le premier recueil de thème latin connu (1508) : indices et hypothèses sur son usage pédagogique

Image de l'annonce du colloque "Nouveaux regards sur les « Apollons de collège » : Figures du professeur humaniste en France dans la première moitié du XVIe siècle" organisé entre autres par Mathieu Ferrand en 2010 (cliquez sur l'image)

Cordier apparaît ainsi comme l’un des premiers enseignants à faire usage de la langue française dans son enseignement, même si l’on peut supposer que la pratique n’est pas isolée. Certains manuels de latin, plus anciens, proposent en effet des traductions françaises d’expressions latines, et les premières traductions de Térence sont publiées vers 1500, à l’usage notamment des étudiants. La pratique du thème latin est quant à elle plus méconnue, mais semble aussi avoir existé. Mathieu Ferrand rappelle que le mot latin thema, d’origine grecque, désigne au XVIe siècle ce que l’on donne comme matière à exercice. Il s’agit du sujet de composition à traiter ou de l’intitulé de l’exercice. Il semble que le sujet était donné parfois en français, d’où l’origine tardive du sens moderne, que Mathieu reprend ici. Un manuscrit autographe de Ravisius Textor, récemment découvert par Nathaël Istasse, montre qu’une partie au moins des lettres fictives publiées sous son nom en 1529 sont en fait des thèmes latins corrigés : le manuscrit, qui reproduit certains de ces textes, signale qu’ils ont été dictés en français pour être traduits en latin par les élèves. Malheureusement, le manuscrit ne donne pas les textes français, seules les lettres latines nous sont parvenues. On possède en revanche un autre témoignage de cette pratique : le recueil de thèmes latins publié par Guillaume Houvet vers 1515, qui contient 18 lettres françaises accompagnées de leur traduction latine, visiblement inspirées par l’actualité politique et la vie quotidienne des étudiants. Mathieu montre, à travers un exemple, l’utilisation qui pouvait être faite de ces thèmes pour l’apprentissage du latin dans les collèges: le texte conçu par le professeur multiplie les difficultés grammaticales, présente des réseaux lexicaux cohérents qui ont pour but d’enrichir les compétences linguistiques des étudiants.

III- En guise de conclusion : l’exemple d’un texte littéraire traduit du français au latin, la “farce de Maître Pathelin”

Pour conclure, Mathieu Ferrand nous parle d’une traduction en vers latins de la farce de maître Pathelin, le Veterator. Son hypothèse est qu’elle a été composée dans un contexte scolaire et qu’elle a pu être jouée, afin de faire la démonstration des capacités linguistiques voire rhétorique des étudiants.

Discussion

Fanny demande des précisions concernant la traduction latine de la farce de maître Pathelin : comment les variations dialectales et les jeux sur les dialectes ont-ils été rendus ? Mathieu explique que malheureusement les variations ne sont pas rendues, ce qui étonne Fanny car ces jeux sont l’un des ressorts de l’intrigue. Mathieu précise que la traduction de la farce de Maître Pathelin date de 1512, mais sa première édition est vraisemblablement plus ancienne, vers 1505 d’après son éditeur allemand.

Marie Saint-Martin revient sur les traductions de Térence destinées aux élèves : les livres sont-ils bilingues ? Quelle est la mise en page adoptée ?Mathieu répond que la traduction publiée par Antoine Vérard vers 1500 présente le texte français et le texte latin en marge. Une traduction scolaire de l’Andrienne par Charles Estienne (1541) présente à la fin de chaque scène, le texte latin « déconstruit » placé dans l’ordre du français avec sa traduction mot-à-mot. Enfin, un troisième texte, du même Charles Estienne, transpose les réalités latines par des réalités françaises, et se présente comme une traduction française plus libre (sans le latin).

Aurélia demande quel est l’âge des élèves dont il a été question. Les collèges accueillent des élèves qui ont entre 12 et 18 ans, on peut supposer que les élèves de Cordier avaient autour de 15 ans.

Fanny revient sur la mode du modèle épistolaire et sur son rôle dans l’enseignement. Sur la question de l’existence de manuels antérieurs, elle nous renvoie à l’ouvrage de Serge Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge, qui mentionne notamment des manuels destinés aux Anglais. Une autre source importante est constituée par les recueils de lettres de chancellerie : elle signale une étude de Benoît Grévin sur le sujet :Rhétorique du pouvoir médiéval. Les lettres de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen. Enfin, sur la question du rapport entre le latin et le français, elle souligne qu’en interdisant de parler les langues vernaculaires en son sein, l’Université semble favoriser une situation proche de celle des langues vernaculaires avant la réforme carolingienne. À l’époque de Charlemagne en effet, les lettrés de sa cour se rendent compte de l’écart qui sépare le latin qu’ils parlent du latin classique, et s’efforcent de le restaurer, dans une approche normative. Ils provoquent alors une séparation entre le latin, qui devient la langue des clercs, et en partie une langue de l’écrit, de la langue parlée par le peuple : c’est, de fait, l’acte de naissance des langues romanes, qui se séparent alors du latin, et vivent leur propre évolution. Or en interdisant de parler les langues vernaculaires, l’université recrée artificiellement une situation où le latin est une langue parlée, de communication, et donc a tendance à devenir hybride, parce qu’elle subit les influences d’autres langues de manière plus forte que lorsqu’elle est plutôt une langue savant, distincte de celle de la communication écrite. En somme, les étudiants rejouent l’évolution du latin avant la réforme caroligienne, en en refaisant une langue quotidienne : ils réinventent une sorte de latin « vulgaire ».

Mathieu confirme qu’il serait très intéressant de travailler sur la longue durée sur la place du latin et du vernaculaire dans les écoles.

Marie Saint-Martin, « Une moralité composée des grandes calamitez » : Lazare de Baïf et l’”Electre” de Sophocle.

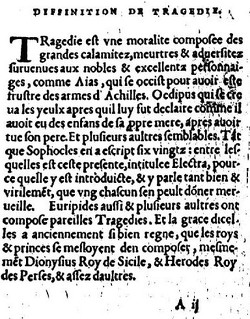

Page du texte où Lazare de Baïf exprime sa conception de la Tragédie, 1537 (source : Gallica)

Marie Saint-Martin a récemment soutenu sa thèse de littérature comparée consacrée aux personnages de soeurs dans les tragédies antiques et renaissantes.

Cette communication fait l’objet d’une publication dans le Verger. Nous n’en donnons donc qu’un bref résumé.

Lazare de Baïf considère la tragédie comme une « moralité composée des grandes calamitez, meutres & adversitez survenus aux nobles & personnaiges ». Cette définition, présentée au seuil de la traduction qu’il donne de l’Electre de Sophocle en 1537, pourrait s’appliquer tout aussi bien à l’adaptation que John Pickering donne de la même pièce trente ans plus tard. Elle correspond aux conceptions esthétiques des grammairiens, pour qui la tragédie doit se terminer mal. Malheureusement pour Baïf comme pour Pickering, le modèle sophocléen ne se prête guère à une telle définition : l’histoire d’Electre et d’Oreste, chez Sophocle, se termine sur un chant de victoire. Si Pickering, qui livre une adaptation extrêmement libérée de son modèle, peut contourner la difficulté et transformer la fable initiale pour qu’elle corresponde à ses vues, Baïf, lui, en tant que traducteur, n’a pas cette liberté ; il se livre pourtant à quelques réaménagements qui infléchissent la portée de l’ensemble de la pièce, pour la faire concorder davantage avec les attentes du public et avec ses propres idées. Une moralité exemplaire, un poème spectaculaire, le spectacle d’une calamité désastreuse : Baïf fait de l’Electre de Sophocle une pièce encore imprégnée de l’esthétique médiévale, mais également pionnière dans le développement d’un art dramatique humaniste qui y trouvera quelques années plus tard un modèle novateur.

Discussion

Aude pose la première question en s’étonnant que la traduction espagnole de Sophocle mentionnée par Marie soit en prose. Est-ce une pratique généralisée? Marie répond qu’elle ne connaît pas l’ensemble des traductions espagnoles, mais qu’une traduction des Troyennes est aussi en prose. Aude note que c’est étrange car en Espagne les épopées grecques sont traduites en vers (alors que les Français, au contraire les traduisent en prose).

Adeline demande si les liens de Lazare de Baïf avec la Réforme sont connus, car on peut trouver une sensibilité luthérienne dans sa traduction. La vie de Lazare de Baïf est peu documentée, mais Marie remarque que le milieu helléniste en France est très lié à la Réforme, et qu’on note d’ailleurs une chute des études grecques en France avec la Contre-Réforme car les hellénistes emigrent.

Fanny demande des précisions sur ce point : pourquoi la Contre-Réforme est-elle hostile au grec ? Secondée par Anne, Marie répond qu’il s’agit sans doute d’une question de réseau plus que d’une hostilité dirigée contre le grec : le départ de l’imprimeur Estienne pénalise beaucoup les hellénistes, la grande famille protestante Dacier doit abjurer pour rester en France…Anne note que le recul du grec doit toutefois être nuancé : la publication des textes des poétesses grecques date de 1568 et est soutenue par l’Eglise. Il faut prendre conscience qu’il s’agit de milieux très réduits : les traducteurs capables de traduire directement le grec sont peu nombreux.

Mathieu souligne que la Poétique d’Aristote est très mal connue en France en 1537, car sa réception par Scaliger est plus tardive. Dans ce contexte, la maîtrise du grec de Baïf est très surprenante, mais indubitable car les traduction latines en France sont plus tardives.

Nicolas s’interroge sur l’usage du texte : la tragédie de Sophocle a-t-elle été traduite pour être représentée ? Marie n’a trouvé aucune trace de représentation. Mathieu signale qu’Aristophane a été joué, mais que le cas est sans doute différent. Marie note que, quoi qu’il en soit, Lazare de Baïf tient compte du fait qu’il s’agit d’un texte de théâtre, et rappelle que François Ier, en fondant le Collège de France, souhaitait relancer les études antiques et illustrer la langue française, ce à quoi Lazare de Baïf semble s’employer.

Mathieu précise que l’on joue dans les collèges des traductions latines de tragédies d’Euripide, que l’on trouve une trace de représentation en grec au collège d’Auch. Anne ajoute que dans le cercle de Politien, on jouait des représentations en grec de Sophocle, devant un cercle réduit.

Marie reconnaît que le texte fait néanmoins davantage penser à la poésie qu’au théâtre, il emploie le ton de la déploration.

Adeline s’étonne d’une certaine absence de phobos chez Jodelle : elle y voit davantage du pathétique. Marie confirme que l’horreur est surtout développée par la tragédie sénéquienne, qui est le support principal de cette poétique du phobos. De ce point de vue, Baïf innove vraiment, car l’horreur se trouve en fait davantage chez les théoriciens de la tragédie que dans la pratique.

Compte rendu écrit par Aurélia Tamburini et Anne Debrosse.