CR Chorea : Traduire – séance du 1er décembre 2012

Sont présents 19 participants.

Aude Plagnard, “Traductions, continuations, imitations et émulations espagnoles du romanzo italien (Ariosto et Boiardo) entre 1549 et 1555″

Aude Plagnard,qui fait sa thèse à Paris-Sorbonne sous la direction de Mercedes Blanco et à l’Institut d’études ibérique et latino-américaines sur l’épopée historique en Espagne et au Portugal et qui organise par ailleurs à l’ENS un séminaire généraliste sur l’Espagne, les « promenades hispanistes », nous a fait le plaisir d’intervenir l’année dernière dans la session « Art et pouvoir ». Elle revient pour nous faire bénéficier de sa perspective hispaniste dans la « Traduction ».

Le références bibliographiques et l’exemplier sont à télécharger en bas du compte rendu de sa communication.

Porte du Castel Nuovo de Naples (Source : wikipédia)

Nous reproduisons ci-dessous l’introduction de son propos, qu’Aude a bien voulu nous faire parvenir.

“Étudier les « traductions, continuations, imitations, émulations du romanzo italien en Espagne », et les éventuelles prises de distance avec ce modèle c’est, dans le monde de l’hispanisme, revenir sur la grande synthèse de Maxime Chevalier, L’Arioste en Espagne. Les quelques textes que j’étudie ici sont envisagés dans la perspective générique qui est la mienne. C’est-à-dire pour ce qu’ils témoignent des apports du modèle du romanzo à la poésie épique espagnole.

Pendant toute la Renaissance, les voyages des lettrés espagnols sur l’autre péninsule furent d’autant plus fréquents que la domination politique s’y renforçait avec le règne de Charles-Quint. Naples est bien connue comme lieu de formation des poètes espagnols à la l’humanisme italien. Dans les deux sens, la traduction des œuvres étrangères constitue un moyen privilégié d’exportation des textes et des modèles littéraires. Bien des modèles littéraires pénétrèrent en Espagne par le biais de la traduction : Castiglione, certains sonnets de Pétrarque, imités et parfois quasi traduits par Garcilaso et Boscán, ou encore l’Arioste et Boiardo — c’est ce dernier point qui m’occupe aujourd’hui. En étudiant les traductions de Boiardo et de l’Arioste et leur fortune en Espagne, j’espère éclairer d’un jour nouveau la réception du romanzo italien en Espagne et la pratique du genre épique qui s’y développe. J’essaie de démontrer le point suivant : il y a continuité entre les traductions et les continuations du Roland amoureux et du Roland furieux dans la mise en place d’un modèle de romanzo espagnol (1549-1555).”

Aude introduit ensuite ce point qu’elle souhaite particulièrement développer. Les traductions d’oeuvres épiques antiques et contemporaines partagent la caractéristique commune d’être très fidèles au texte source. L’intérêt des Espagnols pour le Roland Furieux et pour le Roland Amoureux se manifeste dans les années 1540 et donne d’abord lieu à trois traductions :

- Jerónimo de Urrea (1549), Orlando furioso dirigido al Principe don Philipe nuestro Señor, traduzido en Romance Castellano por don Ieronimo de Urrea, Anvers, Martin Nuyts. Reeds. 1550, Lyon, Roville ; 1553, Venise, Giolito de Ferrari ; 1556, Lyon, Roville.

- Hernando Alcocer (1550), Orlando furioso de Ludovico Ariosto nuevamente traducido de bervo ad bervum del vulgar toscano al nuestro castellano, por Hernando Alcocer, Tolède, Juan Ferrer.

- Francisco Garrido de Villena (1555), Los tres libros de Mattheo Maria Boyardo conde de scandiano, llamados Orlando Enamorado, traducidos en Castellano, Valence, Juan Mey. Reeds. 1577, Hernán Ramírez et 1581, Tolède, Juan Rodríguez.

Le Roland amoureux date de la fin du XVe s., le Roland Furieux de 1516 et 1532. Ils connaissent de nombreuses rééditions. Ils sont liés aux évolutions de la langue italienne : la langue du Roland Furieux s’uniformise dans l’édition de 1532. C’est alors qu’est mise en place la machine éditoriale qui fait entrer ces oeuvres en Espagne : auparavant, on ne les connaissait que par les éditions italiennes ; les traductions sont en revanche éditées en Espagne.

Deux traductions du Roland Furieux sont faites de façon simultanée, celles d’Urrea et d’Alcocer. Ces deux auteurs ont deux compréhensions divergentes de l’oeuvre, comme en témoignent les quelques allusions de l’un à l’autre : ils avaient probablement connaissance de la démarche l’un de l’autre, ils se situent l’un par rapport à l’autre (cf. exemplier, texte 1). Dès lors, à travers des choix de traduction alternatifs, ils témoignent de deux réceptions distinctes du modèle italien et constituent deux modèles sont élaborés en même temps.

Une troisième traduction, ultérieure, de Villena, traduit le Roland amoureux de Biardo, présenté comme nécessaire pour comprendre le Roland furieux de l’Arioste : il faut connaitre le Roland amoureux pour mieux « comprendre » le Roland furieux (cf. exemplier, texte 2). Alcocer avait déjà présenté le Roland amoureux (cf. exemplier, texte 3) en tête de sa traduction duRoland Furieux, ce qui témoigne d’une même conception des choses. Ces traducteurs sont dans une dynamique d’émulation ou de complémentarité.

Il s’agit de voir comment les deux premiers poèmes épiques en langue espagnole s’inscrivent dans la continuité de ces traductions. Le premier texte est un poème sur la bataille de Roncevaux (Nicolás Espinosa, Segunda parte de Orlando, con el verdadero suceso de la famosa batalla de Roncesvalles, fin y muerte de los doce Pares de Francia, Saragosse, Pedro Bermuz, 1555, fol. non num.). Le second poème porte sur le même sujet, mais il a été composé par le traducteur duRoland amoureux, Villena (Francisco Garrido de Villena, El verdadero sucesso de la famosa batalla de Roncesvalles, con la muerte de los doze pares de Francia, Valence, Juan Mey, 1555). Ces deux poèmes espagnols se présentent comme une continuation de l’Arioste et visent à corriger un déséquilibre : il existe de nombreux éloges des pairs de France mais aucun éloge des Espagnols, qui pourtant les avaient vaincus (cf. exemplier, texte 4 et 5). L’exploit précède la grandeur des Habsbourg vainqueurs des Français, dont on annonce dans des prophéties les exploits à venir. On retrouve dans ces continuations les personnages de Boiardo et de l’Arioste et les méthodes de panégyrique mise au point pour la famille d’Este. Ils font figure de récits de fondation de l’identité nationale espagnole. Ainsi, dans l’adresse au lecteur de Villena (cf. exemplier, texte 6), le poète rappelle-t-il l’épisode connu de la chute de Rodrigo pour expliquer pourquoi les maures ont envahi l’Espagne. Aude va explorer quatre points qui permettent de mesurer la présence, dans les textes, de la question de la continuité qui se trouve dans les déclarations d’intention :

- Une école du style ? L’apprentissage du récit en octaves.

- Le modèle ariostesque du romanzo s’impose pour la construction du récit.

- Détournement du contenu panégyrique du modèle initial.

- L’apparition d’un nouveau traitement editorial.

1. Une école de style : l’apprentissage du récit en octaves par la traduction

Les traducteurs n’hésitent pas à traduire en octaves les octaves de l'oeuvre originale. L'octave enchaîne huit vers en hendécasyllabes (avec un schéma des rimes en abababcc). C'est intéressant parce que les traductions européennes antérieures, deux traductions françaises, étaient en prose. Les traductions espagnoles pratiquent ainsi un apprentissage des rythmes et des procédés poétiques initiés par l'Arioste.

Un trait s’impose chez les deux traducteurs : l’octave est construite en deux blocs avec une pause après 4 vers alors que l’Arioste est plutôt connu pour opposer les 6 premiers et les 2 derniers vers, ce qui produit un effet dechute et annonce nouvelle idée. Le procédé ariostéen de l'octave découpée en 6/2 n’est pas toujours maintenu par les traducteur et il est très rarement utilisé par les poètes dans les épopées en langue espagnole. Ce découpage de l’octave en deux moitiés égales est d’autant plus visible que de nombreux éditeurs placent une pause typographique à la moitié de l’octave (un point ou une virgule à la fin du quatrième vers et/ou une majuscule au début du 5e). Mais le phénomène est éditorial plus qu’auctorial et n’est pas systématique. Du point de vue de l’histoire du genre, la traduction se fait en octaves, inaugurant ainsi le vers principalement utilisé dans la tradition épique espagnole.

2. Le modèle ariostesque du romanzo s’impose pour la construction du récit

Les traducteurs puis les continuateurs reprennent dans les propositiones inaugurales les principaux traits de style mis en place par l’Arioste, qui deviennent récurrents dans le romanzo espagnol (cf. exemplier, textes 8-9) mais aussi dans les romanzi espagnols (cf. exemplier, texte 10 : « d’armes et d’amours »).

Par ailleurs, un prologue est introduit au début de chaque chant, ainsi que des interventions de la voix poétique du narrateur à la fin de chaque chant pour en indiquer la clôture et au milieu du chant pour indiquer le passage d’une partie de la trame à une autre.

Les trames s'enchevêtrent. C'est une différence entre les traductions et les continuations : les continuateurs continuent d’entrelacer différents récits, mais les poètes ont moins souvent recours et de façon moins insistante à la voix du narrateur pour signifier une rupture lors du passage d’un récit à l’autre.

Les traductions inaugurent déjà l’imitation du modèle virgilien. Boiardo mettait moins en avant le contenu et plus les destinataires grâce à l'apostrophe. Les traducteurs prennent un rythme binaire plus proche de l’Arioste que de Boiardo.

Il en va très différemment chez les deux continuateurs. Chez les continuateurs, des éléments nouveaux sont introduits. Première évolution : un héros collectif apparaît, « des Espagnols ». On passe d’un objet multiple à un pluriel collectif, qui met en valeur l’unité d’un héros collectif. Deuxième évolution : l’importance accordé au vraisemblable et à l’histoire. Espinosa et Villena refusent le modèle de Turpin.

L'expression « Quiero cantar », en tête de la deuxième octave (cf. exemplier, texte 10), peut renvoyer à l’Arioste mais constitue avant tout une allusion transparente à Virgile. Le premier vers de la traduction de Virgile en espagnol, à l'époque, est ainsi : « las armas y el baron ». C'est la même chose chez Espinosa et Villena. Villena utilise un trait stylistique typiquement virgilien et une matière spécifiquement espagnol. Le mécanisme identitaire est le même chez les deux continuateurs.

3. Détournement du contenu panégyrique du modèle initial

Une grande partie de la trame du Roland furieux est consacrée à la généalogie encomiastique de la famille d’Este, mécènes de l'Arioste : les Este seraient le fruit de l'union de Bradamante, sœur de Renaud et cousine de Roland, avec Roger. Il faut distinguer le propos des traducteurs du contexte spécifiquement valencien des deux continuateurs, Espinosa et Villena.

Urrea et Alcocer conservent le panégyrique mais l'appliquent aux Habsbourg. Urrea travaille plus le texte, il corrige toutes les critiques que l'Arioste fait aux Espagnols. Ainsi, là où l'Arioste dit que les Espagnols sont vantards, Urrea corrige : ils ont raison de se louer. Urrea distille plusieurs allusions à Charles Quint. Il introduit un défilé des guerriers espagnols les plus célèbres du siècle devant Jean l’Evangéliste. Alcocer fait de même mais de façon plus discrète. À côté des Habsbourgs, il ajoute Maximilien d’Autriche, époux de la sœur Philippe II, désignés gouverneurs d’Espagne pendant le voyage de Philippe II en Flandres. Alcocer insère le récit dans le contexte de Tolède et de Madrid où il se trouve : le contexte valencien est totalement différent.

Villena, quant à lui, aussi bien dans sa traduction de Boiardo que dans la continuation qu'il compose sur Roncevaux, fait la louange de son mécène local, tandis qu'Espinoza fait l'éloge de son propre mécène, qui n'est autre que la famille Borgia et qui se trouve être la famille rivale du mécène de Villena ! Dans ces poèmes, il ne s'agit pas seulement de transposer panégyrique : il est un peu plus complet. Les deux continuateurs mêlent le panégyrique des Habsbourgs à celui de la famille locale. Chez Villena, des taureaux apparaissent, allusion au taureau des Borgia (cf. exemplier, texte 12 : "Domó tres toros el famoso Orlandoy aró con ellos la encantada tierra"). Chez Espinosa, il s'agit non plus d'associer, mais de mettre en tension deux généalogies légendaires (Aude a donné un détail du procédé dans un article). Le fait d’établir un parallèle montre que la grandeur du camp espagnol procède de la combinaison de ces deux entités. Le panégyrique du mécène est mis en tension dans les deux continuations. Il y a une tension ou un lien à propos du service pour le seigneur et pour son roi, pour la place de la ville au sein de la monarchie, dans un contexte où historiquement la place de Valence pose problème. La forme du poème épique est utilisée pour articuler plusieurs niveaux de pouvoir entre eux.

- Blason du marquisat de Navarrés (image fournie par Aude).

- et Blason du duché de Gandía (image fournie par Aude)

4. L’apparition d’un nouveau traitement éditorial

Il y a deux modèles d’édition distincts.

Le premier modèle repose sur une lecture allégorique : la moralité du chant est explicitée au début de chaque chant et un appareil critique est donné pour faciliter la compréhension du texte, ce qui permet en outre une identification des sources classiques. La traduction d’Urrea paraît à Lyon et à Venise, celle d’Alcocer, à Tolède. Pour Urrea, Aude a déjà publié un article. Alcocer traduit intégralement les moralités composées pour l’édition Giolito de l’Arioste et, dans sa préface, il traduit des passages d’un érudit italien qui défend l’Arioste : Alcocer est à la pointe des débats théoriques sur le genre épique.

Il existe également des lectures qui, à l'inverse, gomment la dimension allégorique pour mettre l’accent sur le côté narratif. On introduit alors des résumés du contenu narratif de chaque chant, ce qui est plus conforme modèle éditorial des romans de chevalerie. Ce modèle est utilisé pour l’édition anversoire de la traduction d’Urrea et pour les continuations publiées à Valence.

La continuité est aussi visuelle entre l'édition d’Urrea et les deux continuations. En 1559, la traduction d'Urrea est rééditée avec, en seconde partie, le texte d’Espinosa. Les deux textes sont publiés comme s'ils étaient les deux volets d’un même diptyque. Cela se manifeste d'ailleurs dans le titre : ils sont édités comme première et seconde partie du Roland Furieux. Ils ont les mêmes gravures, le texte est disposé de la même manière jusque dans ses détails (introduction puis résumé). On les a souvent cousus ensemble. Cela achève de consacrer la traduction comme modèle et commencement d’une veine épique espagnole, avec un même intérêt pour le contenu narratif, la veine allégorique disparaissant.

Discussion

Fanny demande à Aude ce que les poètes espagnols pensaient communément de Turpin. Aude répond que, selon les Espagnols, Turpin n'offrait pas une source historique adéquate puisque, chez lui, les Espagnols ont perdu. En matière de récits épiques, les Espagnols veulent systématiquement se fonder sur un récit historique et partent des chroniques : ils s’imaginent donc qu'il y a une base historique au récit de l’Arioste mais refusent la version de Turpin.

Fanny revient ensuite sur la question des genres. Elle souligne quatre points. Premièrement, la méthode de l'entrelacement des récits est une technique caractéristique des romans médiévaux, qui a été modifiée chez les traducteurs italiens d’après Francesco Montorsi qui vient de soutenir sa thèse. Deuxièmement, elle revient sur l'opposition entre la prose et le vers : elle rappelle que la prose, en France, est vraiment un marqueur générique du roman. Les œuvres en prose sont donc identifiées comme des romans. Or, en Espagne, cela correspondrait à une identification générique autre ? Aude confirme cette impression. Troisièmement, elle revient sur le « Quiero cantar » et l'adresse au public (« faites pais », c'est-à-dire « soyez attentifs »), qui est typique des prologues de la chanson de geste. Par exemple, le prologue de la Chanson des Saisnes de Jean Bodel, au XIIIe siècle, comprend des vers très célèbres car ils donnent une définition des trois « matières » selon le critère de la vérité, mais, surtout, ce prologue se place dans le cadre de la translatio imperii et studii : il définit trois « matières » – la matière de France, de Bretagne et de Rome – correspondant à trois « genres » – respectivement la chanson de geste, le roman arthurien et le roman de l'Antiquité (traduction de l'Enéide, de laThébaïde, etc.). Or, quand il reprend ces trois matières, il utilise le terme « regne » et entre dans des considérations théologico-politiques. Fanny pense donc que Bodel se place dans une perspective politique qui informe la définition poétique. Pour finir, la thèse de Francesco Montorsi, qui est soutenue pendant Chorea, distingue « romans anciens » et « romans nouveaux », l'Arioste et Boiardo.

Aude répond à ces nombreuses questions en disant qu'il lui semble qu'en Espagne, le modèle de Virgile est déterminant dans la construction du genre épique. Quant à la question des genres et à la distinction entre anciens et nouveaux romans, le fait d'écrire en vers est, en Espagne, un marqueur générique déterminant. Fanny rebondit en demandant si cela tirerait vers l'épopée de manière massive, malgré la mention « d'armes et d'amours ». Aude n'en est pas sûre, mais il lui semble très probable que ce soit le cas.

Ensuite, Aude présente les images héraldiques qu'elle a apportées au séminaire. Fanny s'interroge sur le statut de l'allégorie : l'existence d’une lecture allégorique lui paraît ne pas aller de soi. Aude pense qu'en fait, c'est très développé en Italie, à travers la querelle autour de l'Arioste. Le texte de l’Arioste semble ironique à l'égard de Turpin : l'Arioste le revendique de manière ironique. Mais ce serait pousser trop loin que de penser que les traducteurs espagnols perçoivent cette ironie. Il faudrait regarder plus précisément. Les passages sont traduits assez fidèlement, mais cela ne veut pas forcément dire que les traducteurs ont perçu l’ironie. Mais pour eux, il est de toute façon stratégique de mettre sur le dos de Turpin ce qui ne leur convient pas. Chez les continuateurs, la référence à Turpin se place dans la première octave, puis il n'en est plus beaucoup question après. Il constitue une simple pierre de touche.

Paule pose une question par rapport aux gravures. Aude répond qu'il y a reprise des bois de Giolitto, bois qui se trouvent dans plusieurs éditions de l’Arioste, d’Ovide et d’Homère qui sortirent de cette imprimerie. De nouvelles gravures finiront par apparaître, qui gomment les éléments fantastiques au profit des éléments amoureux plus réalistes.

Laëtitia Lorgeoux pose une question technique sur la traduction. Y a-t-il un effet "premier vers de l’octave" chez les traducteurs ? Autrement dit, la traduction du premier vers est-elle toujours pratiquement fidèle parce que ce premier vers structure la suite de la strophe, quitte à s’éloigner du texte original dans les vers suivants ?

Aude répond que, dans l’ensemble, ça se vérifie un peu, en particulier pour les procédés stylistiques faciles à copier (par exemple, lorsqu'il y a un parallélisme en anaphore dans les vers). Dans une certaine mesure oui il y a un effet "premier vers de l'octave", mais il est conditionné par d'autres questions techniques comme celle de la figure de style (comme celle du parallélisme) et de la rime. Les traducteurs forcent parfois la syntaxe espagnole pour conserver la rime de l’original.

Exemplier-Aude_Plagnard.pdf

Document Adobe Acrobat [148.8 KB]

Télécharger

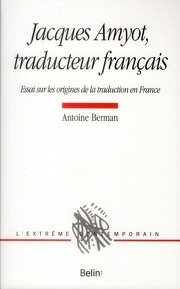

Ivana Velimirac et Bérengère Basset, "Amyot traducteur "

Jacques Amyot par Léonard Gaultier (source : wikipedia)

Ivana Velimirac ouvre cette intervention à deux voix en proposant d’étudier l’œuvre d’Amyot à travers un cadre théorique contemporain, et plus spécifiquement bermanien. Qu’est-ce que les métaphores de l’acte de traduire peuvent nous révéler ?

En introduction, Ivanarappelle qu’Amyot est un traducteur extrêmement loué, de Montaigne à Antoine Berman (surtout dans son œuvre posthume,Jacques Amyot, traducteur français. Essai sur les origines de la traduction en France, parue chez Belin en 2012). Berman le considère en effet comme le plus grand traducteur français, car il incarne l’idéal traductif de son époque et représente le point culminant de la traduction, en créant le modèle non seulement de la traduction française, mais aussi de sa prose. Amyot est d’ailleurs très souvent identifié à l’auteur grec par ses lecteurs : on parle souvent des « Vies d’Amyot » et non de Plutarque. Sa traduction équilibre la tendance de l’époque, entre liberté et littéralité. Pour généraliser, on peut rappeler que le XVIe siècle penche pour la liberté, que le XVIIe siècle la pervertit (les « belles infidèles »), et qu’il faut attendre le XIXe siècle pour parler de littéralité. Dans le corpus des traductions en langue française, la traduction d’Amyot constitue un précédent incontournable pour l’activité de traduction ultérieure, au point qu’elle accède au rang d’œuvre originale. Toutefois, malgré le succès d’Amyot dans ce domaine, Ivana rappelle que dans le regard culturel du XVIe siècle la traduction est considérée comme un travail contradictoire, voire controversé : ainsi, dans la Deffence Du Bellay pose un idéal littéraire indépendant du traduire, alors même que la prose d’Amyot y est célébrée.

Comme l’a souligné Berman, les métaphores de l’acte de traduire sont souvent révélatrices du regard porté sur l’entreprise de traduction. Plusieurs métaphores sont souvent employées, comme celle de la tapisserie (de même que l’envers de la tapisserie reproduit le dessin de l’endroit de manière moins fine, la traduction serait l’envers de l’œuvre originale), ou encore la métaphore du service (image positive du service rendu, mais aussi image dépréciative de la servitude). La pensée du XVIe siècle ne se détache pas de cette vision métaphorique à la fois valorisante et dévalorisante. Néanmoins, la traduction à la Renaissance reste le lieu où la langue devient copieuse (idéal scripturaire du XVIe siècle que le siècle suivant condamnera), et éthiquement, selon l’idée et l’idéal bermanienne, elle était capable, malgré ses ethnocentrismes, d’accueillir l’Étranger (Cf. La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain).

Comme l’a souligné Berman, les métaphores de l’acte de traduire sont souvent révélatrices du regard porté sur l’entreprise de traduction. Plusieurs métaphores sont souvent employées, comme celle de la tapisserie (de même que l’envers de la tapisserie reproduit le dessin de l’endroit de manière moins fine, la traduction serait l’envers de l’œuvre originale), ou encore la métaphore du service (image positive du service rendu, mais aussi image dépréciative de la servitude). La pensée du XVIe siècle ne se détache pas de cette vision métaphorique à la fois valorisante et dévalorisante. Néanmoins, la traduction à la Renaissance reste le lieu où la langue devient copieuse (idéal scripturaire du XVIe siècle que le siècle suivant condamnera), et éthiquement, selon l’idée et l’idéal bermanienne, elle était capable, malgré ses ethnocentrismes, d’accueillir l’Étranger (Cf. La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain).

Selon Berman, cinq traits principaux définissent la traduction d’Amyot :

- sa correspondance à l’original (la phrase d’Amyot mime celle de Plutarque sans la calquer) ;

- sa transformation de l’original selon des modifications qui forment système ;

- la grécisation du français : Amyot crée des néologismes lexicaux, emploie des tournures et formes syntaxiques grecques ;

- l’équilibre entre la langue savante et la langue populaire, entre la langue de l’écrit et celle de l’oral ;

- l’extrême accomplissement de la langue française.

Sous le signe de copia, le principe d’abondance gouverne le travail de traduction d’Amyot et mène vers une abondance langagière et littéraire qui sera « la source et l’horizon de l’écriture ».

Bérengère Basset poursuit le propos avec le projet d’exposer de quelle manière la traduction d’Amyot sert « la prose d’art française » (l’expression est de Mireille Huchon) qui se développe sous François Ier. Son propos s’appuie sur l’exemplier fourni en pièce jointe (les numéros des citations sont indiqués entre parenthèses).

La première partie de l’exposé de Bérengère revient sur la conception de la traduction au XVIe siècle. Elle reprend la métaphore de la traduction comme « envers de la tapisserie » que Berman tire du texte d’Amyot (4) en soulignant que le théoricien se méprend : chez Plutarque de même que dans la traduction du Français, l’image n’est pas celle de la tapisserie vue à l’endroit ou à l’envers, mais celle de la tapisserie pliée ou dépliée (1). Pour Plutarque, la tapisserie dépliée désigne l’accord entre l’âme et le discours que l’on prononce. Il s’agit donc surtout d’une métaphore du discours comme miroir de l’âme. La citation de Budé (5) va dans le même sens et souligne que ce sujet préoccupe les penseurs de la traduction au XVIe siècle : Budé souligne que le traducteur pose un problème éthique car il peut ne pas rendre fidèlement ce que l’on veut dire, c’est-à-dire la pensée ; on retrouve l’idéal de la parrhêsia (idéal d’une parole libre et franche) qui était déjà présent chez Plutarque. Ce qui pose problème dans ces deux exemples n’est donc pas la traduction en tant qu’acte de traduire, mais le traducteur comme sujet éthique. La citation 6 d’Erasme introduit une nouvelle notion : il s’agit de la difficulté pour la traduction à rendre la grâce d’un discours. On passe alors d’un problème éthique à un problème plus stylistique ou esthétique.

Dans le Projet d’éloquence royale (2) – qui ne vit jamais le jour – Amyot reprend à nouveau le dit de Thémistocle en expliquant que les préceptes sur l’éloquence ne sauraient suffire (la tapisserie repliée), et qu’il faut voir cette éloquence à l’œuvre dans un discours (la tapisserie dépliée). Les préceptes d’éloquence donnés dans le Projet sont donc insuffisants et doivent être complétés par des exemples concrets. Bérengère propose voir ces exemples dans les discours que contiennent les Vies. En effet, Berman et Fumaroli n’insistent sans doute pas assez sur le fait que la traduction desVies - qui est antérieure au Projet d’éloquence royale - peut aussi être lue comme un lieu où le roi va pouvoir trouver des modèles de discours (voir aussi 8). Par exemple, la harangue donnée par Paul-Emile peut être lue comme un tel modèle (9 à 12) : Paul-Emile a remporté sa victoire sur Persée et redoute un revers de fortune (il perd en effet ses deux fils). On peut y voir une mise en pratique par Amyot des différents préceptes qu’il donne dans son Projet pour bien manier la langue française (13).

L’un des points sur lesquels insiste Amyot est l’importance d’user d’une langue avec de l’ornement, des figures. Budé, dans son Institution du prince (premier manuscrit supposé en 1509, puis parution entre 1547et 1549) reprend cette insistance sur les figures. Dans sa traduction, Amyot apporte ainsi un soin particulier aux métaphores et aux comparaisons :

- La citation 14b développe une métaphore maritime présente chez Plutarque, sur laquelle Amyot renchérit : il semble en effet réactiver des métaphores lexicalisées (comme « être au port » que l’on trouve dans lesAdages d’Erasme avec le sens d’ « être en sécurité »), ou du moins jouer sur le sens propre et le sens figurer.

- En 14d, l’image grecque convoquée par Plutarque est celle de la « douleur de l’accouchement ». Amyot traduit par « en transe », ce qui évoque davantage le fait de passer de vie à trépas, mais il conserve ainsi habilement le même registre (naître/mourir).

Un autre souci constant d’Amyot, également évoqué dans le Projet d’éloquence royale (13), est celui de rechercher dans sa traduction l’harmonie et l’euphonie. Les exemples 15 b à f démontrent les efforts du traducteur pour produire une langue française harmonieuse.

Cette étude de quelques exemples permet de mettre en évidence la volonté d’Amyot d’élever la langue française au niveau de la langue grecque, afin d’en faire une « langue d’art ». Toutefois il apparaît que cet effort n’est jamais gratuit, mais au contraire toujours lié à des effets de sens. Le travail de traducteur d’Amyot n’est ainsi pas purement stylistique, il engage des interprétations : par exemple, il introduit une plus grande dimension psychologique (ici sur le personnage de Paul Emile) et il confère à la tuchêune dimension plus aléatoire.

Discussion

Nicolas Kiès revient sur l’image du tapis pour penser l’idéal d’une parole qui se déploie. Il note que l’envers de la parole copieuse chez Plutarque et Amyot pourrait être la parole apophtegmatique, qui est la parole du bref. L’apophtegme est d’ailleurs lié à la parrhêsia (= le franc parler, lorsque tout ce qu’on a sur le cœur coule), qui est contraire à la rhétorique. Bérengère souligne que le terme παρρησία (parrhêsia) est présent deux fois dans lesVies mais qu’Amyot ne le traduit qu’une fois, par « librement et franchement parler ». Cette remarque permet de préciser les conseils qu’Amyot donne en matière d’éloquence dans le Projet d’éloquence royale : il invite également à utiliser une parole brève et les apophtegmes de Plutarque sont très largement mis à contribution comme exemples de cette breviloquentia. Nicolas note que le dit de Thémistocle est présent aussi dans les apophtegmes.

Quelqu’un demande des précisions sur le terme de parrhêsia : Bérengère explique que le modèle de la parrhêsia est le mot célèbre de Diogène à Alexandre : « ôte-toi de mon soleil » : la parrhêsia représente donc une valeur démocratique (la liberté de parole, la parole du faible au fort), puis philosophique. Dans le dit conté par Plutarque, il est intéressant de noter que c’est le roi perse qui demande la parrhêsia. L’étymologie du terme associe pan (tout) et rhêma (le mot).

Aude demande des précisions au sujet du Projet d’éloquence royale : est-ce un projet courant à l’époque ? A-t-il un rapport avec les traités des vertus, les « miroirs du prince » ? Bérengère rappelle qu’il s’agit dans le cas d’Amyot d’un projet qui n’a pas connu de suite. On peut effectivement rapprocher cette entreprise des « miroirs du prince », mais avec un déplacement : il ne s’agit plus de donner au prince des exemples de morale ou de conduite, mais spécifiquement d’éloquence. Ce projet n’est pas un cas unique, car Budé le réalise avec l’Institution du prince. Budé est d’ailleurs sans doute l’initiateur de la présentation de Plutarque en modèle d’éloquence. À travers son Institution, Budé en profite pour faire sa propre promotion : le roi a besoin de quelqu’un pour rendre en beaux dits ses beaux faits. Pour Budé, le « bien dire » n’est pas le fait du prince, mais celui de ses conseillers.

Adeline revient sur l’hypothèse de lire la traduction des Vies comme un modèle de beaux discours : dans ce cas, pourquoi Amyot n’évoque-t-il pas explicitement sa traduction des Vies lorsqu’il parle d’un recueil des beaux discours ? Bérengère suggère que c’est peut-être parce qu’il a traduit intégralement les Vies, et qu’il n’a pas fait un recueil sélectif des beaux discours qu’elle contient.

exemplier Amyot.pdf

Document Adobe Acrobat [591.8 KB]

Télécharger

Paule Desmoulière, "A Jovial Crew / Une joyeuse troupe. Quelques réflexions sur la traduction de la pièce de Richard Brome (1641)"

Beggar's Opera (source : http://www.umich.edu/~ece/student_projects/beggars_opera/clips.html)

Paule n'a pas pu venir présenter son propos le jour du séminaire. Elle a donc fourni à l'équipe le texte suivant, destiné à compenser son absence. Le "je" du texte est donc le sien.

En 2004, je me suis attachée à proposer une traduction de A Jovial Crew de Richard Brome. Cette traduction doit paraître prochainement (hiver 2013), avec un commentaire d'Athina Lavabre, dans la revue Etudes Epistémè. Cette pièce, la dernière de l'auteur, fut jouée pour la première fois en 1641, par une compagnie de garçons, la « King and Queen's Young Company » du Cockpit Theatre, selon C.E. Andrews (Richard Brome : A study of his life and works). C'est une des dernières pièces anglaises représentées avant la parenthèse cromwellienne et elle deviendra, par le biais de son adaptation musicale à la Restoration, la source du fameux Beggar's Opera de John Gay (1728).

La pièce raconte l'histoire d'un hobereau de campagne (Oldrents, traduit par moi Viellesrentes, mais je réfléchis à une meilleure traduction), de sa famille et d'une troupe de mendiants (le « Jovial Crew » qui donne son titre à la pièce). Au début de la pièce, un diseur de bonne aventure lui prédit que ses filles, Mériel et Rachel, deviendront des mendiantes, ce qui l'inquiète beaucoup. En effet, dans les scènes suivantes, les filles de Oldrents décident de quitter la maison paternelle, où elles souffrent de la récente mélancolie de leur père, pour aller sur les routes déguisées en mendiantes. En même temps, le fidèle intendant d'Oldrents, Springlove (que j'ai traduit par Printamant) demande à son maître l'autorisation d'entreprendre son vagabondage annuel. Ainsi, alors que Rachel, Mériel et leur fiancés Vincent et Hilliard apprennent avec plus ou moins de succès le métier de mendiant, ils rencontrent une autre jeune fille de bonne famille, Aimée, qui a fui la maison de son père (Justice Clack, traduit le « Juge Clapet ») pour échapper à un mariage arrangé. Toute la troupe sera finalement sauvée des périls de la route par Printamant, qui les recueille parmi une troupe de mendiants. Après bien des aventures, il sera révélé que Printamant est le fils illégitime d'Oldrents (fruit de l'union avec une mendiante) et ce dernier épousera la fille du juge Clapet. Par le biais d'une pièce enchâssée représentée par les mendiants, Oldrents est réuni avec sa famille et apprend la vérité sur Printamant.

Les problèmes rencontrés lors de la traduction de la pièce étaient assez nombreux. Je n'aborderai pourtant ici que deux des questions qui se sont posées au cours de la traduction : celle du mètre et du registre, les noms des personnages et celle du « cant », le jargon des mendiants.

I. 1. Mètre et registre

An engraved portrait of Richard Brome that preceded the title page of Five New Playes (1653) (source : wikipedia)

La pièce de Richard Brome est écrite en pentamètres iambiques, mais ceux-ci sont relativement irréguliers et la métrique se révèle parfois assez hétérogène. Ce fait, pourtant évident, de l'écriture de Brome a été peu relevé et donc très peu analysé. Cependant, un des grands mérites de l'ouvrage de C.E. Andrews est d'avoir consacré un chapitre à cette question. On y apprend que cette métrique quelque peu échevelée n'est pas, comme on l'a souvent dit, le fruit de l'incompétence de l'auteur, mais une caractéristique des auteurs mineurs de l'époque de Charles I : Andrews cite un jugement du critique Fleay :

Each of the Elizabethan and Jacobean men had a metrical method of his own [...] but Davenant, Shirley, Suckling, and a whole host of minor Carolans [...] have no metre properly called of any kind ; they wrote in a system which even Wagner only ventured to hope for, not to act on, of music without bars.

Fleay conclut ce jugement assez sévère en disant que, bien que ce ne soient pas des vers, on ne peut à proprement parler considérer ces passages comme de la prose. Andrews a analysé en détail certains passages des pièces de Brome, et il y trouve des phénomènes tels que des accents en fin de ligne, qui rendent le mètre utilisé difficile à déterminer, une abondance de pieds trisyllabiques, des lignes sans scansion, le tout pèle-mêle dans un même passage. Dans le début de A Jovial Crew, Andrews a relevé quarante-quatre fins de vers faibles (sans accent), deux alexandrins, quatre « heroic lines » tétramétriques, trois lignes sans mètre etc.

Or, ces particularités métriques ont une conséquence de poids sur la traduction. Une phrase de Andrews pourra peut-être l'expliquer : « Every scene presents difficulties of scansion that frequently make the reader prefer to read the so-called verse as prose [...] » Le but de cette phrase est essentiellement de critiquer le style de Brome, mais il intéresse le traducteur pour une toute autre raison : il suggère que l'on pourrait traduire ce style à mi-chemin entre prose et poésie par des vers libres, c'est-à-dire par des phrases plus ou moins longues qui se suivent selon une mise en page versifiée, parfois avec des rythmes canoniques, mais le plus souvent selon un système de découpage non métrique, mise en page qui a un effet semblable à celui de la poésie, mais qui sonne comme de la prose, tout en étant distincte de celle-ci rythmiquement : la première réplique : « En effet, mon ami cela m'a bien affligé », peut être un alexandrin si on raccourcit le [e] de cela. Parfois, surtout dans le premier acte, nous avons tenté de traduire la formalité du mètre par une syntaxe ou un registre particulier. Cependant, de façon générale, nous avons préféré garder le naturel d'un texte qui est en fin de compte assez simple par son style. On pourrait même suggérer, à la suite d'Athéna Esftathiou-Lavabre, que la métrique de Brome est le résultat d'un choix conscient ; dans ce cas, l'irrégularité pourrait être un moyen de rendre la langue théâtrale plus souple, ce qui justifierait le choix de la simplicité dans la traduction.

Les mètres ne sont pas les seuls éléments hétérogènes de A Jovial Crew :les registres de langue sont également très divers, allant du style lyrique des répliques de Printamant à la fin du premier acte aux chansons à boire des mendiants. De plus, chaque personnage a son langage propre, que nous avons essayé de rendre en faisant sentir la différence entre la gouaille de Randall (« Ah ouiche ») et la gravité de Vieillesrentes.

Les seuls passages où nous avons tenté de respecter les formes fixes originales sont les chansons. Les effets de rythme ne sont pas toujours traduits, cependant les rimes sont souvent partiellement conservées dans notre traduction.

I. 2. Les noms des personnages

Enfin, les jeux de mots sur lesquels reposent les noms des personnages ont été traduits le plus fidèlement possible. Certes, on peut faire de nombreuses objections à ces choix : le choix de Vieillerentes pour « Oldrents » s'appuie sur un sens particulier de « rentes » mais, étant donné le sens actuel de « rentes » et de « rentier », il pourrait avoir une connotation péjorative peu conforme au texte anglais. Nous avons également choisi de sous traduire les titres honorifiques, comme « master » ou « your worship », dont la traduction exacte est désuète ou a pris un autre sens : maître est maintenant un titre surtout réservé aux notaires, et « your worship » est plus fort que « monsieur » .

II. Le « cant » : quel argot pour les mendiants?

Lagnier, Recueil des plus illustres proverbes divisés en trois livres... le troisième des gueux en proverbes, Paris, c. 1657-1660 (source : Wikipedia)

C'est dans la traduction du cantqu'apparaît réellement la nécessité de faire un choix net en faveur ou non de la modernisation. Dans un lexique du cant placé en exergue de son ouvrage, Pascale Drouet s'appuie, pour traduire certains termes, sur un dictionnaire français analogue, datant de la même époque, La vie généreuse des Mercelots (1596) de Péchon de Ruby ; un tel choix, intéressant dans un contexte historique, est pourtant impossible dans une traduction, tout simplement parce que nous ne comprenons plus ce vocabulaire.

Le problème se pose d'ailleurs jusque dans le lexique argotique du vingtième siècle, l'argot étant un lexique mouvant qui évolue très rapidement : nous avons voulu, dans un premier temps, reprendre les termes cités dans L'Argot au vingtième siècle, d'Aristide Bruant. Malheureusement, bien qu'on ait pu trouver de nombreuses équivalences avec le texte de Brome, beaucoup des termes employés par Bruant avaient eux aussi disparu de la langue courante, en moins d'un siècle. Ainsi, j'ai traduit « doxy », mot qui désigne une jeune mendiante-prostituée, par « garce », ce qui est inexact, mais fait encore partie de notre vocabulaire, alors que le lexique de Bruant contenait un terme au sens plus proche , « gigolette », mais qui n'est plus usité.

D'autres termes typiques de l'argot parisien, proches dans leur registre des mots employés par Brome, étaient cependant impossibles à utiliser dans le contexte de la pièce, à cause de leur connotation. Ainsi, nous avons traduit « Autem-mort »1, terme argotique pour désigner l'épouse légitime d'un mendiant, par « matrone », ce qui est relativement inexact, puisque ce nom ne signifie pas directement épouse. Nous avions, dans un premier temps, pensé traduire par « la légitime », ou encore « la bourgeoise ». Or, il est évident que le l'expression « la bourgeoise », bien qu'équivalente par son registre (c'est le mot qui aurait été employé par les classes populaires au début du XXe siècle) serait perçue par les français d'aujourd'hui comme contradictoire avec la condition même de vagabond, antithèse de la condition bourgeoise. Le terme, trop marqué par une réalité socio-culturelle précise (l'essor des classes bourgeoises) aurait d'ailleurs été anachronique. « La légitime » est problématique pour des raisons internes au texte de Brome : le statut non-officiel des mariages de mendiants est mis en valeur dans la pièce, ne serait-ce que pour montrer du doigt la malhonnêteté du contrat que Martin, le secrétaire du Juge Clapet, propose à Aimée.

Ce qui justifie, malgré les problèmes rencontrés, la tentative de relier lecant des mendiants à l'argot de la pègre, c'est avant tout le statut littéraire de ces deux sociolectes recueillis et édités par des profanes passionnés. Lecant, comme l'argot, a suscité des dictionnaires spécialisés, qui ont permis, par une recréation assez artificielle, de faire de ces mots des personnages à part entière d'œuvres littéraires. A Jovial Crew pourrait à ce titre être comparé, sinon dans son contenu du moins dans son projet linguistique, aux « polars » du siècle passé ou bien encore aux romans de Céline.

De façon générale, nous nous sommes surtout efforcés de traduire le cantdans un langage d'origine composite certes – mots familiers d'époques diverses, qui sont restés dans le vocabulaire courant – mais compréhensible par tous. C'est ainsi que nous avons traduit « glaziers », mot désignant les yeux, par « mirettes » . Certes, la singularité du langage des mendiants s'en trouve amoindrie, puisque nous avons mis dans leur bouche des mots que tous utilisent et non un jargon professionnel, mais nous espérons que ce que le cant a perdu en spécificité, il a gagné en clarté.

Ces difficultés exposées, il nous reste à remarquer que ce ne sont pas les expressions du cant qui se sont révélées les plus difficiles à traduire, mais celles du langage courant, moins particulières et donc moins répertoriées, et dont le sens a parfois été presque entièrement perdu. Ainsi, les jeux que Rachel et Mariel évoquent à la première scène du deuxième acte2 restent pour le lecteur d'aujourd'hui de simples noms, car les dictionnaires historiques eux-mêmes ne peuvent nous dire en quoi ils consistaient précisément. Nous savons simplement, par exemple, que « to see my gossip's cock » était un jeu ou une danse, il est donc très difficile de trouver un équivalent exact de ce terme en français.

Il y aurait bien d'autres points à aborder, et je proposerai un commentaire plus détaillé dans l'édition qui doit paraître. Pour le moment, je vous propose ces quelques réflexions préliminaires dans l'espoir qu'elles auront pour vous quelque intérêt. Malheureusement, je ne pouvais être présente aujourd'hui, mais je répondrai volontiers à toutes vos questions par courriel ou en personne lors du prochain séminaire.

Pour en savoir plus sur les mendiants, les brigands et la littérature de gueuserie, vous pouvez vous reporter au compte rendu de la communication de Léa Lebourg-Leportier, "Littérature de gueuserie et représentations de criminels à l’époque moderne : le cas de Guilleri" (session sur les Marges, 7 janvier 2012), sur Cornucopia.

Compte rendu par Anne Debrosse et Aurélia Tamburini